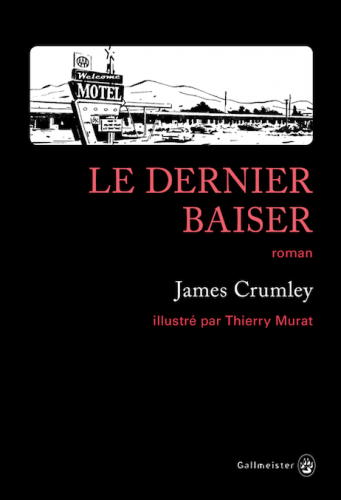

James Crumley : Le Dernier Baiser. L’ivresse du voyage.

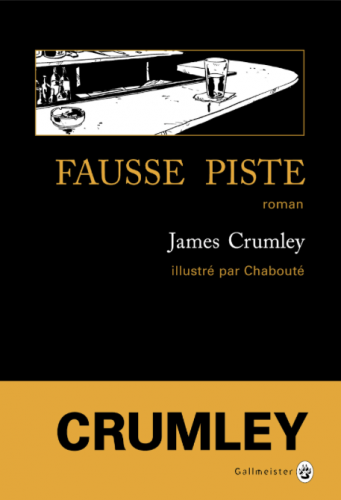

Un bon roman policier doit-il forcément être mal écrit ? Telle était la question que se posait un chroniqueur commentant un mauvais roman policier helvétique que je ne citerai pas. Pour y répondre, il suffit de recommander, parmi tant d’autres, toute l’œuvre de James Crumley qui ne laisse place à aucun doute quant à la qualité de l’écriture et du style d’un auteur qui n’a pourtant jamais bénéficié d’une grande notoriété, ce qui est fort regrettable. Afin de réparer cette injustice, les éditions Gallmeisters ont décidé de publier l’intégralité de ses romans en nous proposant une nouvelle traduction de Jacques Mailhos qui rend davantage justice aux textes originaux de ce romancier hors norme. Cette belle démarche éditoriale a débuté avec Fausse Piste et se poursuit avec Le Dernier Baiser qui met en scène, pour la première fois, les aventures du détective C. W. Sughrue.

Un bon roman policier doit-il forcément être mal écrit ? Telle était la question que se posait un chroniqueur commentant un mauvais roman policier helvétique que je ne citerai pas. Pour y répondre, il suffit de recommander, parmi tant d’autres, toute l’œuvre de James Crumley qui ne laisse place à aucun doute quant à la qualité de l’écriture et du style d’un auteur qui n’a pourtant jamais bénéficié d’une grande notoriété, ce qui est fort regrettable. Afin de réparer cette injustice, les éditions Gallmeisters ont décidé de publier l’intégralité de ses romans en nous proposant une nouvelle traduction de Jacques Mailhos qui rend davantage justice aux textes originaux de ce romancier hors norme. Cette belle démarche éditoriale a débuté avec Fausse Piste et se poursuit avec Le Dernier Baiser qui met en scène, pour la première fois, les aventures du détective C. W. Sughrue.

C’est n’est pas une sinécure lorsque le détective privé C. W. Sughrue doit se lancer à la poursuite de Trahaerne, une célèbre poète qui s’est mis en tête de fréquenter tous les bars de l’ouest du pays. Mais il faut admettre que la famille de l’écrivain s’est montrée plutôt généreuse, ceci d’autant plus que les notes de frais sont illimitées. De motels décatis en rades atypiques, le détective retrouve l’écrivain dans un bar miteux de la côte ouest et fait la connaissance de Rosie, une vieille barmaid, qui lui confie une nouvelle affaire. Il s’agit de retrouver sa fille Betty Sue Flowers qui n’a pas donné signe de vie depuis dix ans. En compagnie du poète alcoolique, Sughrue entame une longue quête fiévreuse afin de retrouver la jeune fille disparue. Un parcours chaotique, nimbé de violence, d’alcool et d’une pointe acide d’humour.

Avec James Crumley, il faut toujours s’attendre à être quelque peu bousculé en s’embarquant à la suite de héros déjantés, portés sur la boisson. Et il faut bien l’avouer, l’auteur s’y connaît en la matière en distillant son goût immodéré pour la bibine au fil de pages qui exhalent de forts relents d’alcool tout en donnant le tournis. C’est d’ailleurs lorsqu’il se lance dans le descriptif de libations outrancières qu’il parvient à mettre en place des actions dantesques où la folie et la violence virent parfois au burlesque. Mais on aurait tord de s’arrêter uniquement sur l’aspect insensé d’un texte qui révèle davantage d’émotions qu’il n’y paraît. C’est ce qui transparaît de manière particulièrement flagrante avec Le Dernier Baiser où l’on fait la connaissance de Chauncey Wayne Sughrue qui, tout comme Milo Milodragovich, officie en tant que détective privé dans la petite ville de Meriwether. Probablement moins extraverti que son collègue, ceci particulièrement lorsqu’il perd le contrôle après un excès de boisson, Sughrue possède une sensibilité à fleur de peau qui le pousse à s’impliquer plus qu’il ne le devrait dans une enquêtes pour laquelle sa fascination pour cette jeune femme disparue joue un rôle prépondérant, tout comme les autres personnages secondaires féminins qui prennent le contrôle d’une intrigue riche en péripéties. Émancipées, elles se révèlent parfois vulnérables mais également extrêmement redoutables aussi bien dans leur quête d’indépendance que dans le contrôle de leur entourage. James Crumley nous propose ainsi une galerie de portraits de femmes fortes, déterminées autour desquelles se met en place, de manière aussi subtile qu’insidieuse le drame qui clôturera le récit.

Succédant à Chabouté, c’est Thierry Murat qui s’est chargé d’agrémenter Le Dernier Baiser avec une succession d’illustrations qui subliment un roman exceptionnel. De cette manière, le lecteur peut s’élancer sur la route des grands espaces de l’ouest américain que l’auteur s’emploie à dépeindre avec la force lyrique d’une écriture précise et soignée. Chaque mot semble avoir été considéré, pesé et travaillé afin de nourrir des phrases racées permettant d’illustrer, parfois de manière audacieuse, les paysages mais également les ressentis des personnages qui jalonnent le roman. Par l’entremise de dialogues à la fois incisifs et envoûtants, dotés de répliques percutantes, on perçoit une espèce de souffle épique et un certain romantisme nuancé par une sensation de désenchantement qui transparaît tout au long d’un roman qui se dispense de toute forme d’illusion. Car avec Le Dernier Baiser, James Crumley, en narrateur chevronné qu’il est, détient l’art redoutable de clouer le cœur du lecteur au travers d’un roman noir d’une puissance peu commune.

James Crumley : Le Dernier Baiser (The Last Good Kiss). Editions Gallmeister 2017. Traduit de l’anglais (USA) par Jacques Mailhos.

A lire en écoutant : Long Lonely Road de Valerie June. Album The Order Of Time. Concord Music Group, Inc 2017.

Après la quadrilogie crépusculaire de

Après la quadrilogie crépusculaire de