Emily St. John Mandel : Station Eleven. Ne plus être.

Une fois ce monde éteint qu’adviendra-t-il des survivants ? Signe des temps, de notre temps, jamais la thématique du cataclysme mondial et de ses conséquences post-apocalyptiques n’auront fait l’objet d’une telle production littéraire traitant le sujet. Sur les débris d’une civilisation défunte ce sont des hordes déchaînées qui luttent dans un déferlement de violence tandis que quelques survivalistes isolés tentent de surmonter les tourments d’un univers ravagé et sans espoir. Affrontements et repli sur soi semblent être les deux alternatives majeures que nous offrent les auteurs ayant abordé le sujet. Bien qu’attachée aux codes du genre, Emily St. John Mandel se distancie subtilement mais résolument de ces visions pessimistes avec son nouveau roman Station Eleven pour se situer bien au-delà des simples questions de survie en suivant les péripéties de la Symphonie Itinérante, une troupe composée d’acteurs et de musiciens qui sillonnent la région du lac de Michigan pour aller à la rencontre des communautés qui se sont constituées sur les reliquats d’un monde décimé par une pandémie foudroyante.

Une fois ce monde éteint qu’adviendra-t-il des survivants ? Signe des temps, de notre temps, jamais la thématique du cataclysme mondial et de ses conséquences post-apocalyptiques n’auront fait l’objet d’une telle production littéraire traitant le sujet. Sur les débris d’une civilisation défunte ce sont des hordes déchaînées qui luttent dans un déferlement de violence tandis que quelques survivalistes isolés tentent de surmonter les tourments d’un univers ravagé et sans espoir. Affrontements et repli sur soi semblent être les deux alternatives majeures que nous offrent les auteurs ayant abordé le sujet. Bien qu’attachée aux codes du genre, Emily St. John Mandel se distancie subtilement mais résolument de ces visions pessimistes avec son nouveau roman Station Eleven pour se situer bien au-delà des simples questions de survie en suivant les péripéties de la Symphonie Itinérante, une troupe composée d’acteurs et de musiciens qui sillonnent la région du lac de Michigan pour aller à la rencontre des communautés qui se sont constituées sur les reliquats d’un monde décimé par une pandémie foudroyante.

Le célèbre acteur Arthur Leander s’effondre sur les planches de l’Elgin Theatre à Toronto, en pleine représentation du Roi Lear, victime d’un malaise cardiaque dont il ne se remettra pas. La nouvelle n’aura pas le temps de faire le tour du monde car la grippe de Géorgie, une pandémie foudroyante, décime déjà toute la population mondiale.

Que deviendront sa seconde épouse Elisabeth et leur fils Tyler ?

Que deviendra Clark, l’ami fidèle d’Arthur ?

Que deviendra Jeevan, le secouriste qui a tenté de réanimer, sans succès, le célèbre interprète ?

Que deviendra Miranda, la premiére femme d’Arthur, créatrice d’une bande dessinée intitulée Station Eleven ?

Kirsten ne se souvient plus de tous ces noms. Elle n’était qu’une enfant lors de la survenue du cataclysme et le monde d’autrefois n’est, pour elle, plus qu’un lointain souvenir. Elle a intégré la troupe de la Symphonie Itinérante qui parcourt la région pacifiée des Grands Lacs pour dispenser pièces de théâtre et interprétations musicales aux habitants des petites villes et villages qu’elle traverse. La route n’est pas de tout repos et les rencontres sont parfois dangereuses. Kirsten possède deux couteaux noirs tatoués sur son poignet droit.

Station Eleven s’attache sur cet instant tragique qui constitue tout le basculement de l’intrigue où le décès d’Arthur Leander devient le catalyseur d’une multitude de personnages denses, aux caractères habilement étoffés, dont les destinées se propulsent désormais sur les chaos dramatiques d’un monde qui s’effondre. De l’audace et de l’originalité pour un texte dépassant tous les codes des genres afin de s’ancrer dans une fresque romanesque qui s’étale sur une constellation de temporalité qu’Emily St. John Mandel manie avec une véritable maetria nous permettant d’apphéhender aisément ces alternances entre le monde du passé et celui dans lequel évolue désormais ce fragile reliquat d’humanité.

Avec la Symphonie Itinérente dont les fondements et la motivation s’inscrivent en lettres blanches sur le flanc d’un des véhicule de la caravane : Parce que Survivre ne suffit pas, la partie post-apocalyptique du roman prend une toute autre dimension à la fois plus mélancolique mais paradoxalement plus réaliste en s’éloignant des canons hystériques propre au genre sans pour autant mettre de côté des confrontations qui s’avèrent finalement plus dures et plus cruelles dans le dépouillement de scènes extrêmement fortes. Et puis cette compagnie aux influences shakespeariennes peut s’incarner dans un contexte similaire à celui du célèbre dramaturge anglais évoluant, à l’époque, dans un monde ravagé par la peste. Le lecteur décèle ainsi l’allégorie de la puissance du verbe et de la transmission orale contre l’obsolescence d’une technologie caduque et muette désormais destinée à alimenter un musée créé par l’un des survivants afin de se souvenir d’un monde défunt. Mais bien au-delà de cette dichotomie on perçoit toute la difficulté de ces hommes et de ces femmes à donner du sens à leur vie tant dans l’ancien monde que dans ce nouvel environnement dans lequel évoluent désormais les rescapés et leurs descendances.

Emily St. John Mandel se singularise par le biais d’une écriture subtile, presque fragile qu’elle met au service de personnages véritablement incarnés dans l’épaisseur de leurs sentiments ainsi que dans les relations subtiles qu’ils entretiennent avec les autres protagonistes. Dans cette constellation de rencontres l’auteure met en place une dramaturgie complexe qui contient plusieurs niveaux de lecture à l’instar de Miranda auteure d’une étrange bande dessinée de science fiction, intitulée Station Eleven. L’œuvre de toute une vie, destinée à sa seule créatrice devient le tribut emblématique de deux adversaires qui interprètent chacun à leur manière la quête du Dr Eleven : Nous aspirons seulement à rentrer chez nous. L’appropriation de l’œuvre et ainsi que sa destinée nous ramènent à nos propres perceptions des différents domaines artistiques et à la valeur que nous leurs accordons.

Station Eleven est un conte sombre et tragique qui bouleversera immanquablement un lecteur séduit par l’abondance des thématiques soulevées autour d’une fiction aussi brillante qu’inattendue. Avec une écriture pleine de force et de délicatesse, Emily St. John Mandel transcende le noir pour le rendre plus éclatant.

Emily St. John Mandel : Station Eleven (Station Eleven). Editions Rivages 2016. Traduit de l’anglais (Canada) par Gérard de Chergé.

A lire en écoutant : The Future de Léonard Cohen. Album : The Future. Colombia Records 1992.

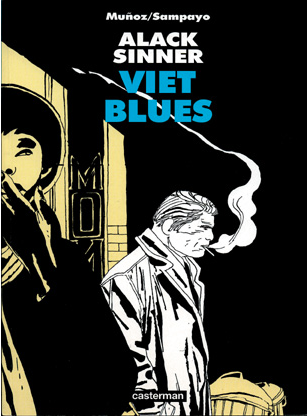

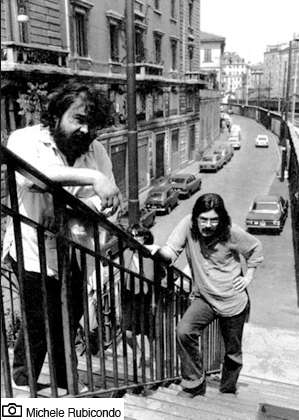

José Munoz débute sa carrière de dessinateur à Buenos Aires en collaborant avec l’auteur de bande dessinée Alberto Breccia (Mort Cinder / Perramus) et le scénariste Héctor Oesterheld qui travaillait notamment avec Hugo Pratt pour les séries Ernie Pike et Sergent Kirk. D’emblée on détecte l’influence d’Hugo Pratt et d’Alberto Breccia dans toute l’œuvre de Munoz qui rencontre Carlos Sampayo en Espagne, en 1974 alors que l’Argentine subissait les foudres de la dictature. De leur collaboration naîtra les deux séries qui feront leur succès, Alack Sinner et le Bar à Joe. C’est notamment en France que leur travail est salué par la profession qui leur attribue diverses distinctions dont les prestigieux prix du festival d’Angoulême.

José Munoz débute sa carrière de dessinateur à Buenos Aires en collaborant avec l’auteur de bande dessinée Alberto Breccia (Mort Cinder / Perramus) et le scénariste Héctor Oesterheld qui travaillait notamment avec Hugo Pratt pour les séries Ernie Pike et Sergent Kirk. D’emblée on détecte l’influence d’Hugo Pratt et d’Alberto Breccia dans toute l’œuvre de Munoz qui rencontre Carlos Sampayo en Espagne, en 1974 alors que l’Argentine subissait les foudres de la dictature. De leur collaboration naîtra les deux séries qui feront leur succès, Alack Sinner et le Bar à Joe. C’est notamment en France que leur travail est salué par la profession qui leur attribue diverses distinctions dont les prestigieux prix du festival d’Angoulême. Imprégnés de musique, les différents épisodes mettant en scène Alack Sinner sont bourrés de références rendant hommage au roman noir et au cinéma. On y découvre une scène de Chinatown, on croise le personnage de Travis Bickle et on distingue le livre de Raymond Chandler, Le Grand Sommeil sur la table de nuit d’Alack Sinner. Ce ne sont là que quelques allusions parmi d’autres dans ce monde foisonnant mis en scène par un dessinateur totalement inspiré. Les deux créateurs vont même jusqu’à mettre lumière leurs activités artistiques dans La Vie N’est Pas Une Bande Dessinée, Baby.

Imprégnés de musique, les différents épisodes mettant en scène Alack Sinner sont bourrés de références rendant hommage au roman noir et au cinéma. On y découvre une scène de Chinatown, on croise le personnage de Travis Bickle et on distingue le livre de Raymond Chandler, Le Grand Sommeil sur la table de nuit d’Alack Sinner. Ce ne sont là que quelques allusions parmi d’autres dans ce monde foisonnant mis en scène par un dessinateur totalement inspiré. Les deux créateurs vont même jusqu’à mettre lumière leurs activités artistiques dans La Vie N’est Pas Une Bande Dessinée, Baby. Incontestablement, c’est Vietblues qui illustre tout le talent des deux argentins qui évoquent dans cet épisode les discriminations que subit la communauté afro-américaine que ce soit au Vietnam ou à New York. On y croise deux personnages charismatiques que sont l’activiste Olmo et le pianiste compositeur John Smith III, incarnant toute la complexité des rapports sociaux entre les différentes communautés. Outre la tension narrative, l’histoire baigne dans une aura musicale peu commune imagée par la présence du saxophoniste Gato Barbieri, personnage réel, qui composa, entre autre, la bande originale Du Dernier Tango à Paris.

Incontestablement, c’est Vietblues qui illustre tout le talent des deux argentins qui évoquent dans cet épisode les discriminations que subit la communauté afro-américaine que ce soit au Vietnam ou à New York. On y croise deux personnages charismatiques que sont l’activiste Olmo et le pianiste compositeur John Smith III, incarnant toute la complexité des rapports sociaux entre les différentes communautés. Outre la tension narrative, l’histoire baigne dans une aura musicale peu commune imagée par la présence du saxophoniste Gato Barbieri, personnage réel, qui composa, entre autre, la bande originale Du Dernier Tango à Paris.