ERIC MANEVAL : RETOUR A LA NUIT. THRILLER NOIR.

Retour A La Nuit d’Eric Maneval, paru en 2009 aux éditions Ecorce, est une longue quête d’envie car l’ouvrage était longtemps indisponible jusqu’à ce que la Manufacture de Livre réédite ce roman qui bénéficiait d’un beau succès d’estime auprès des amateurs éclairés de romans noirs. Dans un genre littéraire sinistré et dévoyé, on pourrait hésiter à qualifier le roman d’Eric Maneval de thriller. Pourtant Retour A La Nuit s’inscrit bien dans cette catégorie en empruntant les canons de ce type de littérature, tout en pariant audacieusement sur l’intelligence et l’imagination du lecteur avec un texte sobre et épuré.

Retour A La Nuit d’Eric Maneval, paru en 2009 aux éditions Ecorce, est une longue quête d’envie car l’ouvrage était longtemps indisponible jusqu’à ce que la Manufacture de Livre réédite ce roman qui bénéficiait d’un beau succès d’estime auprès des amateurs éclairés de romans noirs. Dans un genre littéraire sinistré et dévoyé, on pourrait hésiter à qualifier le roman d’Eric Maneval de thriller. Pourtant Retour A La Nuit s’inscrit bien dans cette catégorie en empruntant les canons de ce type de littérature, tout en pariant audacieusement sur l’intelligence et l’imagination du lecteur avec un texte sobre et épuré.

Le jeune Antoine chute dans une rivière en crue et ne doit la vie sauve qu’à un inquiétant et mystérieux samaritain qui parvient à l’extraire des flots furieux puis à soigner ses multiples blessures. Devenu adulte, Antoine porte encore les stigmates de cet événement avec de lourdes cicatrices qui zèbrent son torse et son dos. Veilleur de nuit dans un foyer pour jeunes en difficultés, il revoit au travers d’un portrait-robot dressé lors d’une émission consacrée aux faits divers, le visage de cet étrange bienfaiteur qui pourrait s’avérer être un tueur en série sévissant depuis de nombreuses années sans se faire repérer en s’en prenant à de jeunes hommes. On fait donc appel aux souvenirs d’Antoine pour tenter de mettra à jour des éléments permettant d’identifier ce serial-killer. Mais à trop remuer le passé Antoine s’expose à voir apparaître des cicatrices bien plus profondes que celles qui sillonnent son corps.

La simplicité d’un texte n’enlève rien à sa qualité, bien au contraire, c’est ce que l’on peut constater avec ce court roman d’un auteur qui ne s’embarrasse pas à vouloir expliquer à tout prix tous les rouages d’une intrigue captivante où il distille une angoisse subtile qui affleure à chacune des pages. Immanquablement, Retour A La Nuit générera un sentiment de frustration dû à sa concision et au simple fait que certains éléments de l’histoire ne trouveront pas forcément de réponse en sollicitant ainsi la libre interprétation du lecteur. Car au fil du récit, il n’émane aucune certitude avec ces personnages fragilisés par les aléas de la vie imposant leur point de vue quelque peu biaisé où la raison n’est pas toujours de mise.

L’une des forces du roman réside dans le fait qu’Eric Maneval a revêtu son personnage principal de ses propres expériences comme veilleur de nuit. C’est particulièrement frappant lors des échanges avec Ouria, jeune adolescente vulnérable complètement fascinée par les blessures d’Antoine. On le perçoit également au travers des conversations avec les travailleurs sociaux qui mettent en exergue la part d’ombre d’Antoine. Avec cette pointe de réalisme on entre dans une dimension particulière où les névroses des différents protagonistes résonnent avec beaucoup plus de justesse et de pertinence lors d’une confrontation finale qui ne manque pas d’éclat sans pour autant verser dans les travers de rebondissements abscons.

Retour A La Nuit est un roman sans esbrouffe, sans artifice qui dépeint cet univers trouble de la nuit où évoluent ces âmes solitaires en quête d’oubli et de quiétude. Mais dans l’obscurité, moines templier, croquemitaines ou tueurs en série en tout genre ne sont jamais bien loin. Des thrillers noirs comme ça, on en redemande.

Eric Maneval : Retour A La Nuit. La Manufacture de Livre/Territori 2015.

A lire en écoutant : Broke Inside My Mind de Anitek (feat. Ellie Griffith). Album : Luna. 2015 Anitek.

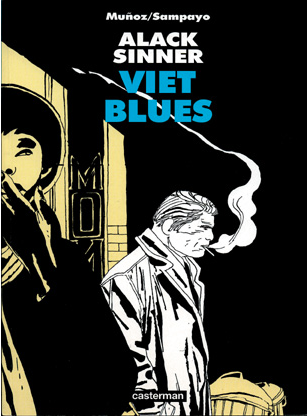

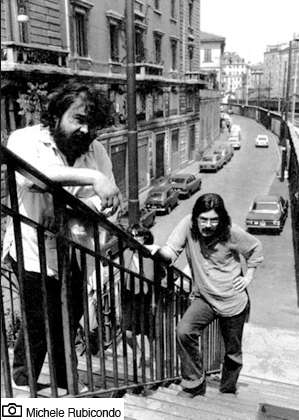

José Munoz débute sa carrière de dessinateur à Buenos Aires en collaborant avec l’auteur de bande dessinée Alberto Breccia (Mort Cinder / Perramus) et le scénariste Héctor Oesterheld qui travaillait notamment avec Hugo Pratt pour les séries Ernie Pike et Sergent Kirk. D’emblée on détecte l’influence d’Hugo Pratt et d’Alberto Breccia dans toute l’œuvre de Munoz qui rencontre Carlos Sampayo en Espagne, en 1974 alors que l’Argentine subissait les foudres de la dictature. De leur collaboration naîtra les deux séries qui feront leur succès, Alack Sinner et le Bar à Joe. C’est notamment en France que leur travail est salué par la profession qui leur attribue diverses distinctions dont les prestigieux prix du festival d’Angoulême.

José Munoz débute sa carrière de dessinateur à Buenos Aires en collaborant avec l’auteur de bande dessinée Alberto Breccia (Mort Cinder / Perramus) et le scénariste Héctor Oesterheld qui travaillait notamment avec Hugo Pratt pour les séries Ernie Pike et Sergent Kirk. D’emblée on détecte l’influence d’Hugo Pratt et d’Alberto Breccia dans toute l’œuvre de Munoz qui rencontre Carlos Sampayo en Espagne, en 1974 alors que l’Argentine subissait les foudres de la dictature. De leur collaboration naîtra les deux séries qui feront leur succès, Alack Sinner et le Bar à Joe. C’est notamment en France que leur travail est salué par la profession qui leur attribue diverses distinctions dont les prestigieux prix du festival d’Angoulême. Imprégnés de musique, les différents épisodes mettant en scène Alack Sinner sont bourrés de références rendant hommage au roman noir et au cinéma. On y découvre une scène de Chinatown, on croise le personnage de Travis Bickle et on distingue le livre de Raymond Chandler, Le Grand Sommeil sur la table de nuit d’Alack Sinner. Ce ne sont là que quelques allusions parmi d’autres dans ce monde foisonnant mis en scène par un dessinateur totalement inspiré. Les deux créateurs vont même jusqu’à mettre lumière leurs activités artistiques dans La Vie N’est Pas Une Bande Dessinée, Baby.

Imprégnés de musique, les différents épisodes mettant en scène Alack Sinner sont bourrés de références rendant hommage au roman noir et au cinéma. On y découvre une scène de Chinatown, on croise le personnage de Travis Bickle et on distingue le livre de Raymond Chandler, Le Grand Sommeil sur la table de nuit d’Alack Sinner. Ce ne sont là que quelques allusions parmi d’autres dans ce monde foisonnant mis en scène par un dessinateur totalement inspiré. Les deux créateurs vont même jusqu’à mettre lumière leurs activités artistiques dans La Vie N’est Pas Une Bande Dessinée, Baby. Incontestablement, c’est Vietblues qui illustre tout le talent des deux argentins qui évoquent dans cet épisode les discriminations que subit la communauté afro-américaine que ce soit au Vietnam ou à New York. On y croise deux personnages charismatiques que sont l’activiste Olmo et le pianiste compositeur John Smith III, incarnant toute la complexité des rapports sociaux entre les différentes communautés. Outre la tension narrative, l’histoire baigne dans une aura musicale peu commune imagée par la présence du saxophoniste Gato Barbieri, personnage réel, qui composa, entre autre, la bande originale Du Dernier Tango à Paris.

Incontestablement, c’est Vietblues qui illustre tout le talent des deux argentins qui évoquent dans cet épisode les discriminations que subit la communauté afro-américaine que ce soit au Vietnam ou à New York. On y croise deux personnages charismatiques que sont l’activiste Olmo et le pianiste compositeur John Smith III, incarnant toute la complexité des rapports sociaux entre les différentes communautés. Outre la tension narrative, l’histoire baigne dans une aura musicale peu commune imagée par la présence du saxophoniste Gato Barbieri, personnage réel, qui composa, entre autre, la bande originale Du Dernier Tango à Paris.