Shirley Jackson : La Loterie et autres contes noirs. Cauchemar américain.

Je me souviens encore d'une nouvelle de Stephen King, L'Homme Qui Aimait Les Fleurs, que l'on peut lire dans son premier recueil, Danse Macabre (J'ai Lu 1980) où l'on suit un jeune homme arpentant les rues de New York, un bouquet de fleur à la main, à la recherche de sa bien-aimée. Une scène charmante d'un personnage transit d'amour jusqu'à l’instant où tout se disloque. A bien des égards on peut mesurer avec ce récit toute l'influence de la romancière américaine Shirley Jackson dont les romans et autres nouvelles, oscillant entre le gothique et le fantastique, prennent pour cadre des scènes de vie presque banals d'individus que l'on va conduire jusqu'au point de rupture sans employer le moindre élément surnaturelle. Outre Stephen King, ce sont de grands auteurs de la littérature fantastique comme Richard Matheson, Neil Gaiman ou plus récemment la romancière Jamey Bradbury qui évoquent l'œuvre de Shirley Jackson comme source d’inspiration et plus particulièrement cette capacité de distiller l'horreur dans la névrose, la paranoïa et les fantasmes que génèrent ses personnages se débattant dans leur quotidien d’apparence idyllique qui bascule insidieusement dans un climat de terreur. Parmi les romans rédigés sur ce schéma narratif, deux d’entre eux sont considérés comme des classiques du genre de l’épouvante. Il s’agit de Nous Avons Toujours Habité Le Château (Rivages/Noir 2012) et de La Maison Hantée (Rivages/Noir 2016) qui ont bénéficié d’une nouvelle traduction assez récente. Dans ce domaine de réactualisation des textes de la romancière, les éditions Rivages proposent donc un recueil de treize nouvelles parmi lesquelles figure La Loterie qui a contribué à la renommée de Shirley Jackson tant le texte a suscité la polémique lorsqu’il a été publié en 1948 dans la revue The New Yorker.

Je me souviens encore d'une nouvelle de Stephen King, L'Homme Qui Aimait Les Fleurs, que l'on peut lire dans son premier recueil, Danse Macabre (J'ai Lu 1980) où l'on suit un jeune homme arpentant les rues de New York, un bouquet de fleur à la main, à la recherche de sa bien-aimée. Une scène charmante d'un personnage transit d'amour jusqu'à l’instant où tout se disloque. A bien des égards on peut mesurer avec ce récit toute l'influence de la romancière américaine Shirley Jackson dont les romans et autres nouvelles, oscillant entre le gothique et le fantastique, prennent pour cadre des scènes de vie presque banals d'individus que l'on va conduire jusqu'au point de rupture sans employer le moindre élément surnaturelle. Outre Stephen King, ce sont de grands auteurs de la littérature fantastique comme Richard Matheson, Neil Gaiman ou plus récemment la romancière Jamey Bradbury qui évoquent l'œuvre de Shirley Jackson comme source d’inspiration et plus particulièrement cette capacité de distiller l'horreur dans la névrose, la paranoïa et les fantasmes que génèrent ses personnages se débattant dans leur quotidien d’apparence idyllique qui bascule insidieusement dans un climat de terreur. Parmi les romans rédigés sur ce schéma narratif, deux d’entre eux sont considérés comme des classiques du genre de l’épouvante. Il s’agit de Nous Avons Toujours Habité Le Château (Rivages/Noir 2012) et de La Maison Hantée (Rivages/Noir 2016) qui ont bénéficié d’une nouvelle traduction assez récente. Dans ce domaine de réactualisation des textes de la romancière, les éditions Rivages proposent donc un recueil de treize nouvelles parmi lesquelles figure La Loterie qui a contribué à la renommée de Shirley Jackson tant le texte a suscité la polémique lorsqu’il a été publié en 1948 dans la revue The New Yorker.

La Loterie : Tout les habitants se rassemblent sur la place du village. Le tirage de la loterie va bientôt débuter. Qui sera l’heureux gagnant ?

La possibilité du mal : Miss Strangeworth aime cultiver ses roses dont elle est très fière et envoyer quelques lettres anonymes bien senties à l’intention de son voisinage.

Louisa, je t’en prie, reviens à la maison : Louisa a été enlevée. S’agit-il d’une fugue ou d’une disparition. Et quelle sera la réaction de sa famille lorsqu’elle reviendra ?

Paranoïa : Mr Beresfort est suivi par un homme coiffé d’un chapeau qui semble surgir de nulle part en bénéficiant de la complicité de tous les new-yorkais.

La lune de miel de Mrs Smith : Mrs Smith vient de se marier. Mais son entourage l’encourage à se méfier de cet homme plutôt grossier dont elle ne sait finalement pas grand-chose.

L'apprenti sorcier : Miss Matt, professeur d'anglais, est au prise avec une petite voisine tout simplement détestable.

Le bon samaritain : Qui est ce brave homme qui vient au secours d’une jeune femme avinée étendue dans la rue ?

Elle a seulement dit oui : La jeune Vicky vient de perdre ses parents. La nouvelle ne semble pas l’ébranler. Il faut dire que la fillette semble disposer de quelques dons inquiétants lui permettant de prédire les sorts funestes qui vont s'abattre sur son entourage.

Quelle idée : Margaret s’aperçoit avec effroi qu’elle ne supporte plus son mari. Elle regarde avec envie le cendrier posé sur la petite table du salon.

Trésors de famille : Une jeune étudiante sème le chaos en volant les effets personnels de ses camarades de chambrée.

La bonne épouse : Mr Benjamin ne supporte pas les infidlités de sa femme qui se retrouve confinée dans sa chambre. Mais pourquoi persiste-t-elle à nier l’évidence ?

A la maison : Ethel Sloane devrait écouter les habitants du village et ne pas emprunter la vieille route des Sanderson.

Les vacanciers : Pour la première fois, les Allison ont décidé de prolonger leur séjour dans leur chalet de vacances. Une bien mauvaise idée.

Si le roman La Maison Hantée a bénéficié de plusieurs adaptations cinématographiques dont la fameuse version de Robert Wise (La Maison Du Diable, Metro-Goldwin-Meyer 1963) et d’une production plus récente diffusée par Netflix qui reprend le titre d’origine The Hauting Of Hill House, la nouvelle La Loterie a la particularité d’avoir été adaptée en version BD par Miles Hyman, qui n’est autre que le petit-fils de la romancière. Outre l’une de ses illustrations ornant la couverture du présent recueil, Miles Hyman apporte un éclairage particulièrement intéressant sur l'ensemble de l'oeuvre de Shirley Jackson avec une postface extrêmement complète faisant figure d'essai.

A la différence des abonnés du New Yorker de l'époque, le lecteur d'aujourd'hui, pour un peu qu'il soit coutumier du genre, s'attendra probablement avec La Loterie à un effet de surprise qui pourra en atténuer l'impact. Cependant on peut prendre le pari que la chute de l'histoire aura tout de même de quoi le surprendre voire même de le choquer comme ça été le cas lors de sa parution. Il faut dire que Shirley Jackson s'emploie à instiller l'horreur au détour de scènes anodines, terriblement paisibles qui prennent soudainement une toute autre perspective à la lumière de conclusions abruptes qui vous glacent soudainement d'effroi. Ainsi le cadre bucolique dans lequel évolue Les Vacanciers ainsi que les villageois de La Loterie prend une toute autre apparence lorsque le rideau tombe pour laisser place, derrière ces masques de convenance, à la terrifiante réalité de l'environnement dans laquelle évolue l'ensemble des protagonistes. Il y a bien évidemment ce sentiment de malaise que l'on retrouve tout au long des nouvelles qui restituent les névroses de personnages angoissés qui font écho à l'anxiété dont la romancière semble avoir souffert tout au long de sa vie. Mais des nouvelles comme Paranoïa ou Quelle Idée sont également le reflet du mal-être plus général d'une Amérique puritaine, terrorisée par la menace communiste, tandis que la politique ségrégationniste à l'égard des afro-américains atteint son point culminant.

A l'exception de quelques apparitions étranges que l'on trouve dans A La Maison, le recueil de nouvelles La Loterie et autres contes noirs est donc dépourvu d'éléments surnaturels puisque c'est au détour de la méfiance, du doute et de l'anxiété de ses personnages, tout en captant le climat social anxiogène de son époque, que la romancière parvient à troubler le lecteur qui encaisse doucement, presque l'air de rien, les affres de ces récits aussi effroyables que bouleversants. Un sublime concentré de noirceur.

Shirley Jackson : La Loterie et autres contes noirs (Dark Tales). Editions Rivages/Noir 2019. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Fabienne Duvignau.

A lire en écoutant : Where The Wild Roses Grow de Nick Cave. Album : Murder Ballads. Mute Records 1996.

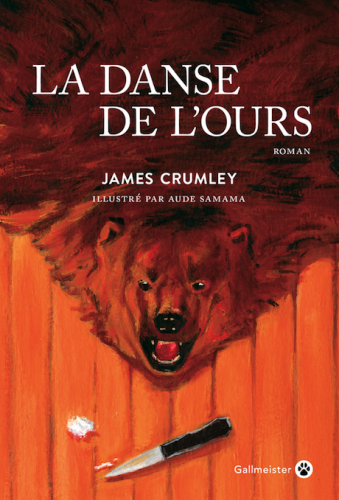

On ne compte plus les publications dont les romans de James Crumley ont fait l’objet dans les pays francophones sans pour autant rencontrer un véritable succès que ce romancier exceptionnel n’a jamais connu de son vivant, quand bien même a-t-il bénéficié de la considération unanime de la plupart des amateurs de littérature noire qui n’ont eu de cesse d’encenser cette figure marquante du genre. Lire Crumley c’est comme entrer en religion afin de partager cet enthousiasme que l’on ressent, par le biais d’une écriture riche et généreuse, avec quelques initiés qui ne peuvent s’empêcher de vous citer quelques phrases emblématiques d’une œuvre qui a su revisiter l’image du détective privé en suivant les aventures de Milo Milodragovitch ou de Chauncey Wayne Shugrue qui prennent la forme de *road trip* dantesques nous permettant de découvrir ces vastes contrées américaines en nous arrêtant de temps à autre dans quelques rades improbables pour croiser quelques personnages hors norme. Avec

On ne compte plus les publications dont les romans de James Crumley ont fait l’objet dans les pays francophones sans pour autant rencontrer un véritable succès que ce romancier exceptionnel n’a jamais connu de son vivant, quand bien même a-t-il bénéficié de la considération unanime de la plupart des amateurs de littérature noire qui n’ont eu de cesse d’encenser cette figure marquante du genre. Lire Crumley c’est comme entrer en religion afin de partager cet enthousiasme que l’on ressent, par le biais d’une écriture riche et généreuse, avec quelques initiés qui ne peuvent s’empêcher de vous citer quelques phrases emblématiques d’une œuvre qui a su revisiter l’image du détective privé en suivant les aventures de Milo Milodragovitch ou de Chauncey Wayne Shugrue qui prennent la forme de *road trip* dantesques nous permettant de découvrir ces vastes contrées américaines en nous arrêtant de temps à autre dans quelques rades improbables pour croiser quelques personnages hors norme. Avec