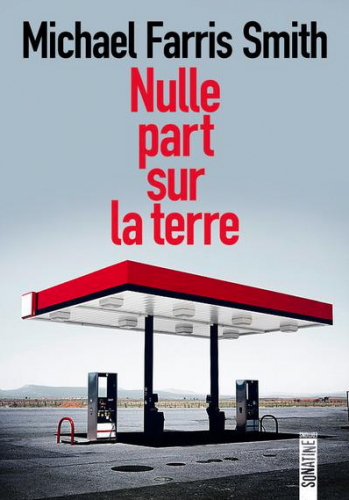

MICHAEL FARRIS SMITH : NULLE PART SUR LA TERRE. A LA CROISEE DES CHEMINS.

A l’époque de la sortie de son premier roman, Une Pluie Sans Fin (Editions Super 8 / 2015), un récit post apocalyptique où l’on découvrait une région du sud des Etats-Unis ravagée par une succession sans fin de tempêtes et d’ouragans, on comparaît déjà son auteur, Michael Farris Smith, à l’illustre Cormac McCarthy en évoquant notamment son fameux roman La Route. Référence réitérée à l'occasion de la parution de son second ouvrage, Nulle Part Sur La Terre, où figure également en quatrième de couverture un rapprochement avec l’œuvre de William Faulkner qui devient la "valeur refuge" dès qu'il s'agit de citer un auteur originaire du sud des Etat-Unis, plus particulièrement du Mississipi, lieu où se déroule l'ensemble d’un roman noir dont l’indubitable maîtrise ne nécessite pas ces comparaison outrancières.

A l’époque de la sortie de son premier roman, Une Pluie Sans Fin (Editions Super 8 / 2015), un récit post apocalyptique où l’on découvrait une région du sud des Etats-Unis ravagée par une succession sans fin de tempêtes et d’ouragans, on comparaît déjà son auteur, Michael Farris Smith, à l’illustre Cormac McCarthy en évoquant notamment son fameux roman La Route. Référence réitérée à l'occasion de la parution de son second ouvrage, Nulle Part Sur La Terre, où figure également en quatrième de couverture un rapprochement avec l’œuvre de William Faulkner qui devient la "valeur refuge" dès qu'il s'agit de citer un auteur originaire du sud des Etat-Unis, plus particulièrement du Mississipi, lieu où se déroule l'ensemble d’un roman noir dont l’indubitable maîtrise ne nécessite pas ces comparaison outrancières.

Après une errance de plus de dix ans, Maben reste toujours aussi paumée et trimbale son mal de vivre en longeant cette autoroute surchauffée du Mississipi qui la ramène vers sa ville natale. Sa petite fille peine à la suivre et il lui faut trouver un endroit pour dormir quitte à dépenser ses derniers dollars pour une chambre dans un motel miteux. Et puis elle trouvera bien le moyen de se refaire en monnayant ses charmes auprès des routiers stationnés sur le parking. Mais rien ne se passe comme prévu et la nuit vire au cauchemar.

Russel s’apprête également à retourner chez lui après avoir purgé une peine de prison de onze ans. Mais à peine arrivé, il se rend rapidement compte que rien n’a été oublié et que sa dette, pour certains, n’a toujours pas été réglée. Dans une logique de fuite éperdue et de vengeance ces deux âmes perdues vont être amenées à se retrouver au milieu de nulle part pour tenter de s’extraire de cette tragédie qui semble leur coller à la peau.

Ce qu’il y a de saisissant avec un ouvrage comme Nulle Part Sur La Terre, c’est cette notion d’équilibre émanant d’un texte sobre au service d’une narration simple mettant en scène toute une série de personnages nuancés, presque ordinaires se retrouvant liés par les réminescences d’un drame qui les a projetés, pour certains d’entre eux, à la marge d’une Amérique ne faisant que peu de cas de ces âmes cabossées par la vie. Sur une partition d’évènements qui s’enchainent avec une belle cohérence nous assistons aux cheminements chaotiques de Maben et de Russel tentant de refaire surface et de s’extraire de la somme d’ennuis qui les éloignent toujours un peu plus de cette rédemption à laquelle ils aspirent sans être vraiment certains de pouvoir être en mesure de l’obtenir ou même d’être en droit de la mériter. Comme repris de justice, Russel doit faire face à la violence de ceux qui n’ont pas oublié et qui ne peuvent pardonner. Des victimes collatérales qui deviennent bourreaux en s’enferrant dans une logique de haine viscérale. Comme mère paumée, Mabel doit assurer la survie de sa fille quitte à sacrifier la sienne car marquée par les affres d’un événement tragique dont elle ne peut se remettre, le sort continue à s’acharner sur elle. Dès lors, sur la jonction de ces deux destinées, Michael John Farris met en place une belle intrigue bien maitrisée en évitant toute forme d’excès que ce soit aussi bien lors des confrontations que lors des instants plus boulversants d’un récit teinté d’une noirceur savamment élaborée.

De situations presque communes, l’auteur parvient à extraire des instants poignants à l’exemple des retrouvailles entre Russel et son ex fiancée ou lors des échanges entre ce même Russel et Boyd, son ami d’enfance désormais adjoint du shériff de la localité où ils ont passé leur enfance. Ainsi, du quotidien et des rapports ordinaires qu’entretiennent les protagonistes du roman, Michael Farris Smith bâtit une intrigue solide et prenante qui emmène le lecteur dans les circonvolutions de ces destinées presque banales devenant soudainement les moteurs des péripéties qui animent un récit baignant dans le réalisme de cette petite ville du sud des Etats-Unis et dont on peut appréhender l’atmosphère au travers d’une écriture limpide, dépourvue de toutes fioritures, également emprunte d’une certaine forme de rudesse et de sincérité qui habille l’ensemble des personnages peuplant un roman qui, au-delà de sa noirceur, revèle quelques beaux moments lumineux d’amours et d’amitiés.

Michael Farris Smith : Nulle Part Sur La Terre (Desperation Road). Editions Sonatine 2017. Traduit de l’anglais (USA) par Pierre Dumarthy.

A lire en écoutant : The Sun Is Shining Down de JJ Grey & Mofro. Album Country Ghetto. 2007 Alligator Records.