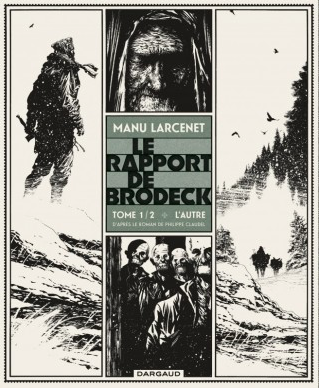

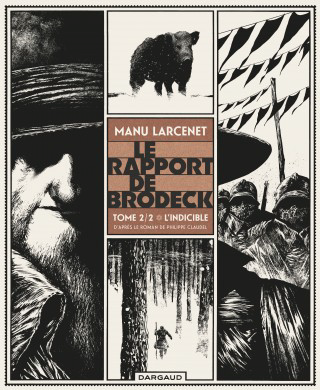

Cycle grands détectives de la BD : 3. Larcenet - Claudel : Le Rapport de Brodeck.

Il ne s’agit pas de savoir si le Rapport de Brodeck est un roman noir, ou si le personnage éponyme du roman est un enquêteur digne d’intégrer le cycle des grands détectives de la BD. Mais tous les prétextes sont bons, y compris les raccourcis les plus audacieux, pour évoquer une magistrale BD de Manu Larcenet dont le scénario est une adaptation du roman de Philippe Claudel évoquant cette période obscure autour d’une guerre qui n’a désormais plus de nom.

Il ne s’agit pas de savoir si le Rapport de Brodeck est un roman noir, ou si le personnage éponyme du roman est un enquêteur digne d’intégrer le cycle des grands détectives de la BD. Mais tous les prétextes sont bons, y compris les raccourcis les plus audacieux, pour évoquer une magistrale BD de Manu Larcenet dont le scénario est une adaptation du roman de Philippe Claudel évoquant cette période obscure autour d’une guerre qui n’a désormais plus de nom.

Que s’est-il passé dans cette auberge de ce petit village isolé dans la montagne ? L’Anderer, comme le nommait les habitants, n’est plus. Une nuit de fracas, de fureur pour accomplir L’Ereigniës (l’exécution collective). Puis toutes traces de son passage ont désormais été effacées. Il ne reste plus qu’un souvenir tenu que Brodeck va devoir consigner dans un rapport relatant les événements. Il n’a pas d’autre choix, lui le paria tout juste toléré, que de faire ce que les villageois lui demandent, s’il ne veut pas disparaître à son tour. De plus, il est le seul à savoir manier les mots. Alors Brodeck écrit la venue des soldats, son retour des camps, sa femme enfermée dans le silence d’une folie quotidienne et surtout la venue de L’Anderer qui perturbe cette logique de l’oubli auxquels tous les habitants aspirent. Il raconte la lâcheté, la compromission, la collaboration. Consigner l’indicible horreur afin de pouvoir l’oublier à tout jamais. Alors Brodeck écrit surtout la peur.

On est tout d’abord saisi par la beauté des deux objets composant l’ensemble de l’adaptation du roman de Philippe Claudel. Un fourreau cartonné, composé d’un assemblage de quelques cases tirées de la bande dessinée, protège un album relié au format italien qui n’est pas sans rappeler un de ces carnets d’antan sur lequel on rédigeait notes et récits.

Après la quadrilogie crépusculaire de Blast, Manu Larcenet décline une fresque obscure et poétique au service de ce terrible conte de Philippe Claudel. La force évocatrice du dessin de Manu Larcenet permet de composer des séries de planches dépourvues du moindre texte. Une puissance tragique que l’on décèle dans ces paysages ravagés par les tempêtes, le froid et la peur ou dans l’obscurité de ces intérieurs dans lesquels les protagonistes confient leurs terribles manquements. Puis c’est à nouveau cette faune silencieuse et ces paysages figés par le gel qui deviennent les témoins muets de ces exactions que les hommes veulent oublier. Le trait est posé, précis presque sage, lorsque tout d’un coup, une explosion d’images aussi muettes que cauchemardesques évoquant l’atrocité des camps ou l’occupation du village par des soldats aux facies bestiaux, mettent en abîme la fragile humanité des protagonistes dans un contexte devenu intemporel. Car peu importe l’époque, seules persistent les dynamiques sordides et abjectes des relations entre victimes et oppresseurs, décortiquées jusqu’à l’os dans le silence d’illustrations singulières et oppressantes.

Après la quadrilogie crépusculaire de Blast, Manu Larcenet décline une fresque obscure et poétique au service de ce terrible conte de Philippe Claudel. La force évocatrice du dessin de Manu Larcenet permet de composer des séries de planches dépourvues du moindre texte. Une puissance tragique que l’on décèle dans ces paysages ravagés par les tempêtes, le froid et la peur ou dans l’obscurité de ces intérieurs dans lesquels les protagonistes confient leurs terribles manquements. Puis c’est à nouveau cette faune silencieuse et ces paysages figés par le gel qui deviennent les témoins muets de ces exactions que les hommes veulent oublier. Le trait est posé, précis presque sage, lorsque tout d’un coup, une explosion d’images aussi muettes que cauchemardesques évoquant l’atrocité des camps ou l’occupation du village par des soldats aux facies bestiaux, mettent en abîme la fragile humanité des protagonistes dans un contexte devenu intemporel. Car peu importe l’époque, seules persistent les dynamiques sordides et abjectes des relations entre victimes et oppresseurs, décortiquées jusqu’à l’os dans le silence d’illustrations singulières et oppressantes.

Mais on ne saurait faire abstraction du texte mettant en perspective la déliquescence des trois institutions composant un village. Il y a ce curé qui a cessé de croire en dieu, cet instituteur couard, broyé par le remord et ce maire infâme qui n’aspire qu’à l’oubli. Des confidences froides et sincères mises en scène dans de terrifiants cadres clairs obscurs où la lumière semble quasiment absente hormis la faible lueur d’une bougie ou d’un foyer achevant de se consumer. Dans des confrontations parfois tendues Brodeck consigne ainsi la culpabilité de ces villageois sacrifiant sur l’autel de l’oubli cet Anderer venu raviver les remords enfouis aux tréfonds des âmes. Un personnage étrange qui suscite l’inquiétude et la méfiance au sein d’une communauté repliée sur elle-même peinant à accepter la différence qu’il distille par le biais de l’art et de la connaissance comme pour défier cet éternel obscurantisme. Comme pour éclairer ce sombre récit, on perçoit sur deux planches somptueuses, toute l’ouverture d’esprit d’un personnage atypique, ouvert au monde, qui parvient à sonder l’âme et l’esprit des personnes qui l’entoure.

L’intensité sombre d’un roman transcendé dans l’indicible beauté de planches en noir et blanc, Manu Larcenet transpose ainsi avec Le Rapport de Brodeck toute la noirceur de l’âme humaine dans une incandescente et intense œuvre graphique bouleversante.

Manu Larcenet /Philippe Claudel : Le Rapport de Brodeck. Tome 1 : L’Autre. Editions Dargaud 2015. Le Rapport de Brodeck. Tome 2 : L’Indicible. Editions Dargaud 2016.

A lire en écoutant : Piano Quartet N° 1 in G Minor, Op. 25 I Allegro. Johannes Brahms interprété par The Villiers Quartet Piano. Etcetera 1989.

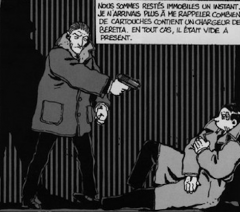

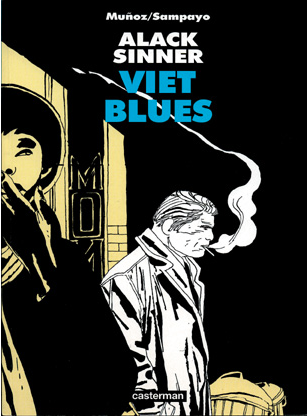

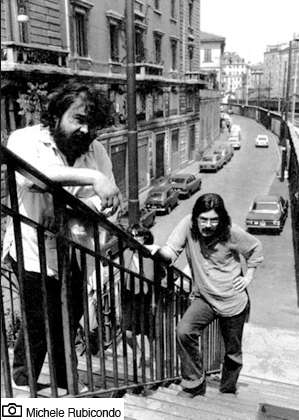

José Munoz débute sa carrière de dessinateur à Buenos Aires en collaborant avec l’auteur de bande dessinée Alberto Breccia (Mort Cinder / Perramus) et le scénariste Héctor Oesterheld qui travaillait notamment avec Hugo Pratt pour les séries Ernie Pike et Sergent Kirk. D’emblée on détecte l’influence d’Hugo Pratt et d’Alberto Breccia dans toute l’œuvre de Munoz qui rencontre Carlos Sampayo en Espagne, en 1974 alors que l’Argentine subissait les foudres de la dictature. De leur collaboration naîtra les deux séries qui feront leur succès, Alack Sinner et le Bar à Joe. C’est notamment en France que leur travail est salué par la profession qui leur attribue diverses distinctions dont les prestigieux prix du festival d’Angoulême.

José Munoz débute sa carrière de dessinateur à Buenos Aires en collaborant avec l’auteur de bande dessinée Alberto Breccia (Mort Cinder / Perramus) et le scénariste Héctor Oesterheld qui travaillait notamment avec Hugo Pratt pour les séries Ernie Pike et Sergent Kirk. D’emblée on détecte l’influence d’Hugo Pratt et d’Alberto Breccia dans toute l’œuvre de Munoz qui rencontre Carlos Sampayo en Espagne, en 1974 alors que l’Argentine subissait les foudres de la dictature. De leur collaboration naîtra les deux séries qui feront leur succès, Alack Sinner et le Bar à Joe. C’est notamment en France que leur travail est salué par la profession qui leur attribue diverses distinctions dont les prestigieux prix du festival d’Angoulême. Imprégnés de musique, les différents épisodes mettant en scène Alack Sinner sont bourrés de références rendant hommage au roman noir et au cinéma. On y découvre une scène de Chinatown, on croise le personnage de Travis Bickle et on distingue le livre de Raymond Chandler, Le Grand Sommeil sur la table de nuit d’Alack Sinner. Ce ne sont là que quelques allusions parmi d’autres dans ce monde foisonnant mis en scène par un dessinateur totalement inspiré. Les deux créateurs vont même jusqu’à mettre lumière leurs activités artistiques dans La Vie N’est Pas Une Bande Dessinée, Baby.

Imprégnés de musique, les différents épisodes mettant en scène Alack Sinner sont bourrés de références rendant hommage au roman noir et au cinéma. On y découvre une scène de Chinatown, on croise le personnage de Travis Bickle et on distingue le livre de Raymond Chandler, Le Grand Sommeil sur la table de nuit d’Alack Sinner. Ce ne sont là que quelques allusions parmi d’autres dans ce monde foisonnant mis en scène par un dessinateur totalement inspiré. Les deux créateurs vont même jusqu’à mettre lumière leurs activités artistiques dans La Vie N’est Pas Une Bande Dessinée, Baby. Incontestablement, c’est Vietblues qui illustre tout le talent des deux argentins qui évoquent dans cet épisode les discriminations que subit la communauté afro-américaine que ce soit au Vietnam ou à New York. On y croise deux personnages charismatiques que sont l’activiste Olmo et le pianiste compositeur John Smith III, incarnant toute la complexité des rapports sociaux entre les différentes communautés. Outre la tension narrative, l’histoire baigne dans une aura musicale peu commune imagée par la présence du saxophoniste Gato Barbieri, personnage réel, qui composa, entre autre, la bande originale Du Dernier Tango à Paris.

Incontestablement, c’est Vietblues qui illustre tout le talent des deux argentins qui évoquent dans cet épisode les discriminations que subit la communauté afro-américaine que ce soit au Vietnam ou à New York. On y croise deux personnages charismatiques que sont l’activiste Olmo et le pianiste compositeur John Smith III, incarnant toute la complexité des rapports sociaux entre les différentes communautés. Outre la tension narrative, l’histoire baigne dans une aura musicale peu commune imagée par la présence du saxophoniste Gato Barbieri, personnage réel, qui composa, entre autre, la bande originale Du Dernier Tango à Paris.

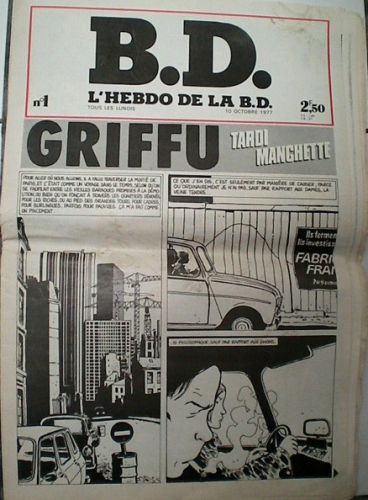

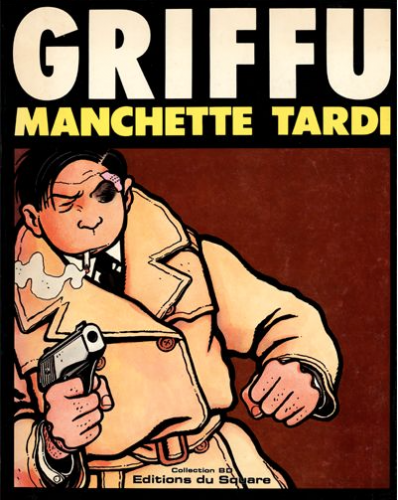

Griffu est considéré à juste titre comme un des grands classiques de la BD parce que les auteurs sont parvenus s’imprégner de leur temps tout en abordant les thèmes intemporels de la corruption et de la trahison. Tout y est soigneusement stylisé que ce soit les costumes, armes, voitures et maisons qui ne sont pas sans rappeler les univers de Wenders ou de Melville auxquels les deux comparses rendent un hommage appuyé avec cette affiche de l’Ami Américain l’on aperçoit sur un mur ou cette tapisserie rayée dans ce petit pavillon de banlieue qui fait référence au logement qu’occupe Yves Montant dans le Cercle Rouge. Bien évidemment l’écrivain ne peut s’empêcher de glisser quelques références de la gauche prolétarienne au détour d’une histoire qui conspue indirectement les arcanes d’un pouvoir en place qui semble indéboulonnable.

Griffu est considéré à juste titre comme un des grands classiques de la BD parce que les auteurs sont parvenus s’imprégner de leur temps tout en abordant les thèmes intemporels de la corruption et de la trahison. Tout y est soigneusement stylisé que ce soit les costumes, armes, voitures et maisons qui ne sont pas sans rappeler les univers de Wenders ou de Melville auxquels les deux comparses rendent un hommage appuyé avec cette affiche de l’Ami Américain l’on aperçoit sur un mur ou cette tapisserie rayée dans ce petit pavillon de banlieue qui fait référence au logement qu’occupe Yves Montant dans le Cercle Rouge. Bien évidemment l’écrivain ne peut s’empêcher de glisser quelques références de la gauche prolétarienne au détour d’une histoire qui conspue indirectement les arcanes d’un pouvoir en place qui semble indéboulonnable.