Eugenia Almeida : La Casse. Le cercle vertueux.

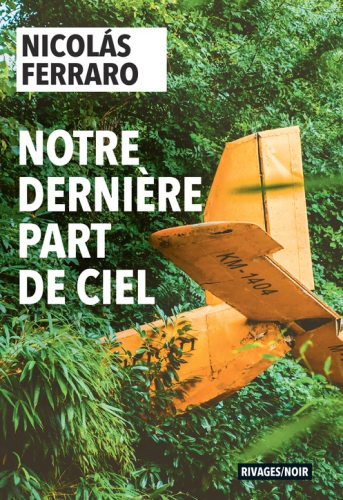

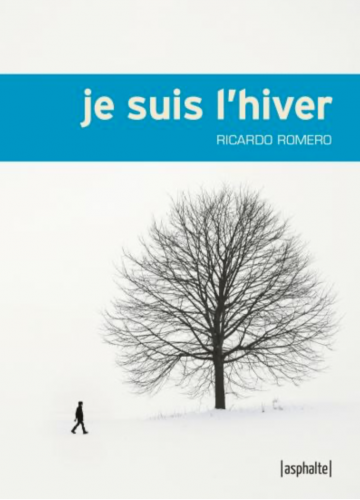

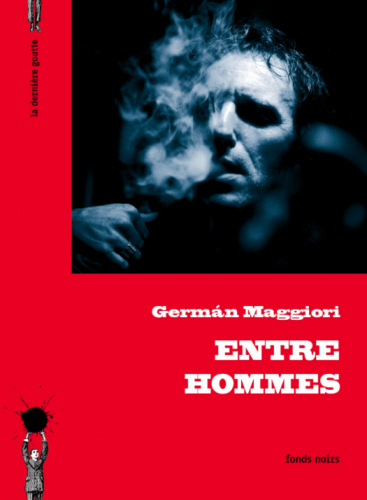

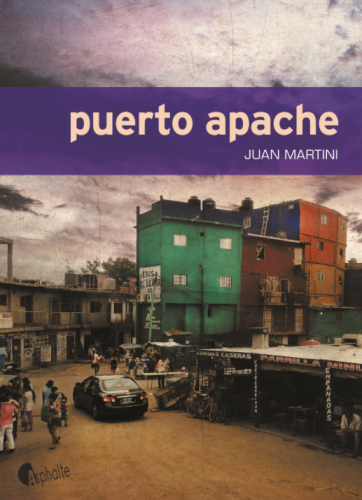

Les auteurs emblématiques de la littérature noire argentine, sont sans nul doute Carlos Salem dont les romans traduits en français sont publiés chez Actes Sud tandis qu'Ernesto Mallo intègre la collection Rivage/Noir. Dans une moindre mesure, on pourrait également citer Jorge Luis Borges qui inséra de nombreux codes du genre policier tout au long de son oeuvre prolifique. Mais pour en revenir au genre spécifique du roman noir argentin, on a été particulièrement secoué par le caractère âpre et brutal de récits tels qu'Entre Hommes (La Dernière Goutte 2016) de German Maggiori ou que Notre Part Du Ciel (Rivages/Noir 2023) de Nicolás Ferraro, prenant l'allure d'un western explosif. Dans un registre plus mélancolique, on peut évoquer la singularité de Ricardo Romero publiant Je Suis L'Hiver (Asphalte 2020), un polar décalé aux intonations poétiques, ainsi que Gustavo Malajovich qui avait marqué les esprits avec Le Jardin De Bronze (Actes Noir 2014) et dont on est malheureusement sans nouvelle. Tout aussi marquant, on appréciera également Puerto Apache (Asphalte 2015) de Juan Martini nous entrainant dans les ruelles sombres et étroites d'un bidonville de Buenos Aires. Si la liste des romanciers de cette littérature noire en provenance d'Argentine, n'a rien d'exhaustive, elle n'en demeure pas moins très peu étoffée, ce qui est regrettable tant les trop rares publications se révèlent généralement enthousiasmantes. Ainsi, on se réjouit d'ajouter à cette énumération un peu trop masculine, le nom d'Eugenia Almeida qui débarque dans la collection noire des éditions Métailié avec La Casse, un surprenant récit aussi tonitruant que fracassant se déroulant dans une ville de province du nord de l'Argentine, dont on ignore le nom. Si La Casse apparaît, sans aucune contestation possible, comme l'un des belles découvertes de l'année 2024, il faut prendre en considération le fait qu'Eugenia Almeida n'a rien d'une novice dans le domaine de l'écriture puisque cette enseignante et journaliste s'essayant également à la poésie, a publié de nombreux romans dont L'Autobus (Métailié 2007) et L'Echange (Métalilié 2016) traduits en français et s'inscrivant à la lisière du genre noir.

Les auteurs emblématiques de la littérature noire argentine, sont sans nul doute Carlos Salem dont les romans traduits en français sont publiés chez Actes Sud tandis qu'Ernesto Mallo intègre la collection Rivage/Noir. Dans une moindre mesure, on pourrait également citer Jorge Luis Borges qui inséra de nombreux codes du genre policier tout au long de son oeuvre prolifique. Mais pour en revenir au genre spécifique du roman noir argentin, on a été particulièrement secoué par le caractère âpre et brutal de récits tels qu'Entre Hommes (La Dernière Goutte 2016) de German Maggiori ou que Notre Part Du Ciel (Rivages/Noir 2023) de Nicolás Ferraro, prenant l'allure d'un western explosif. Dans un registre plus mélancolique, on peut évoquer la singularité de Ricardo Romero publiant Je Suis L'Hiver (Asphalte 2020), un polar décalé aux intonations poétiques, ainsi que Gustavo Malajovich qui avait marqué les esprits avec Le Jardin De Bronze (Actes Noir 2014) et dont on est malheureusement sans nouvelle. Tout aussi marquant, on appréciera également Puerto Apache (Asphalte 2015) de Juan Martini nous entrainant dans les ruelles sombres et étroites d'un bidonville de Buenos Aires. Si la liste des romanciers de cette littérature noire en provenance d'Argentine, n'a rien d'exhaustive, elle n'en demeure pas moins très peu étoffée, ce qui est regrettable tant les trop rares publications se révèlent généralement enthousiasmantes. Ainsi, on se réjouit d'ajouter à cette énumération un peu trop masculine, le nom d'Eugenia Almeida qui débarque dans la collection noire des éditions Métailié avec La Casse, un surprenant récit aussi tonitruant que fracassant se déroulant dans une ville de province du nord de l'Argentine, dont on ignore le nom. Si La Casse apparaît, sans aucune contestation possible, comme l'un des belles découvertes de l'année 2024, il faut prendre en considération le fait qu'Eugenia Almeida n'a rien d'une novice dans le domaine de l'écriture puisque cette enseignante et journaliste s'essayant également à la poésie, a publié de nombreux romans dont L'Autobus (Métailié 2007) et L'Echange (Métalilié 2016) traduits en français et s'inscrivant à la lisière du genre noir.

Le monde est bien rangé dans cette province du nord de l'Argentine. Durruti verse pots de vin et commissions au chef de la police Lanbro qui les redistribue aux instances supérieures, ministres compris. C'est comme ça que cela fonctionne afin de poursuivre ses activités illicites qui rapportent à tout le monde, sans jamais faire de vague. Aussi n'apprécie-t-il que modérément l'initiative d'un de ses hommes qui a exécuté deux gamins qui venaient de voler une voiture en butant leurs occupants. Il va falloir faire profil bas sans être certain qu'il puisse s'en tirer comme ça. Les flic sont plutôt nerveux dans les environs. Il s'agit donc pour son petit frère Nene, à qui il a confié les rênes de la casse, d'y aller mollo avec le trafic de pièces volées. Mais le moindre petit grain de sable dans les rouages de la machine peut tout faire voler en éclat, comme cette Fiat 1600, coupé sport de collection que l'on a volé à Saravia, un enseignant sans histoire mais dont le couple bat de l'aile depuis qu'il reçoit des messages anonymes l'informant qu'il est cocu. A partir de là, tout se disloque et la ville devient le théâtre d'une succession d'exécutions et de règlements de compte brutaux et sanglants. Et pour que tout rentre dans l'ordre, il y aura des dommages collatéraux jusqu'au plus haut niveau du pays.

Avec à peine 200 pages, autant dire que La Casse ne s'embarrasse pas de fioriture au détour d'un texte dépouillé à l'extrême qui, d'entrée de jeu, nécessite l'attention et l'intelligence du lecteur pour capter sur près de cinq chapitres aussi courts que denses les premières interactions brutales entre des truands qui tentent de rattraper la bavure de l'un d'entre eux. Mais rien n'y fait et Eugenia Almeida décline ce qui s'apparente à une chute infernale de dominos à mesure que les ennuis se succèdent dans un déchainement d'une violence âpre et très épurée ce qui confère à l'ensemble de l'intrigue un aspect rythmé et saisissant. Au gré de ces enchainements cruels où chacun tente de tirer son épingle du jeu dans ce qui apparait comme une débandade désorganisée, Eugenia Almeida passe en revue les accointances fragiles entre la pègre, la police et les instances politiques qui s'étiolent dans une logique de confrontations plus sanglantes les unes que les autres, ce d'autant plus que des individus de la classe moyenne interfèrent dans cet équilibre occulte qui s'écroule, à l'instar de la maîtresse de cette personnalité politique déchue qui va retrouver la misère de sa vie d'autrefois, ou de Saravia ce professeur désemparé, victime d'un corbeau lui annonçant que sa femme le trompe. On y croise également cette diseuse de bonne aventure qui va se trouver partie prenante dans ce gigantesque capharnaüm habilement mis en scène. Autant dire que l'atmosphère d'une noirceur absolue se révèle pesante à mesure que l'on prend en compte les victimes collatérales de cette débâcle institutionnelle sans pitié. On en prend la pleine mesure avec le parcours de Durruti, de son rapport assez émouvant avec son petit frère Nene en découvrant les éléments du drame sordide dont il a été témoin en le propulsant, presque contre son gré, à la tête de cette organisation de malfaiteurs désormais placée sous l'égide d'arcanes étatiques aussi dévoyées qu'inquiétantes. Tout cela est mis en scène d'une manière efficace, presque diabolique, avec une conjonction de hasards qui tient parfaitement la route en faisant de La Casse un roman au style nerveux, voire délicieusement frénétique, qui vous secoue jusqu'à la dernière ligne en ayant la certitude que rien ne va jamais vraiment changer dans un système où les individus sont interchangeables. On en redemande.

Eugenia Almeida : La Casse (Desarmadero). Editions Métailié/Noir 2024. Traduit de l'espagnol (Argentine) par Lise Belperron.

A lire en écoutant : Sola de Gotan Project. Album : Gitan Project Live. 2008 Ya Basta records.