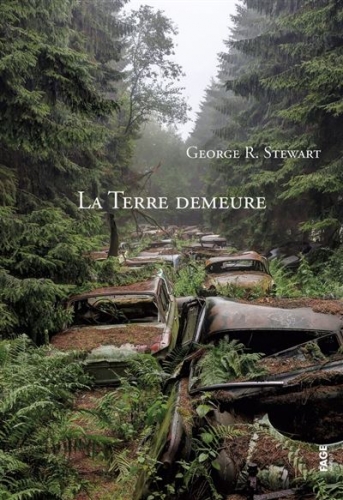

George R. Stewart: La Terre Demeure. Le poids du marteau.

« Les hommes passent, mais la Terre demeure »

« Les hommes passent, mais la Terre demeure »

Il était déjà question de l’effondrement de notre civilisation en 1949, date la parution de ce texte qui fit l’objet d’une préface de John Brunner, auteur de Tous À Zanzibar (Livre de Poche 1996) grand classique de la science-fiction, qui parle ni plus ni moins d’un chef-d’œuvre. L’autre référence de poids pour La Terre Demeure de Georges R. Stewart, c’est Stephen King qui cite ce roman comme source d’inspiration pour son fameux Le Fléau (Livre de Poche 2003) dont on retrouvait d’ailleurs certains aspects dans Une Sale Grippe, nouvelle publiée en 1969 figurant dans son premier recueil Danse Macabre (Albin Michel 2024). Historien spécialiste de l’onomastique, professeur d’anglais à l’université de Californie, l’auteur a vécu longuement à San Francisco qui devient d’ailleurs le cadre principal de ce récit post apocalyptique qu’il faut impérativement redécouvrir à une époque où ce genre littéraire inspire désormais bon nombre de romanciers avec plus ou moins de bonheur. Publié la même année que 1984 (Folio 2020) de George Orwell, La Terre Demeure a connu un certain retentissement aux Etats-Unis avec une multitude d’éditions, alors qu’il est resté plutôt méconnu dans nos contrées, contrairement à son confrère britannique, et qu’il s’agit du seul de ses romans qui a fait l’objet d’une traduction en français nous permettant de découvrir ce récit relatant le parcours de quelques individus ayant survécu à une épidémie qui a décimé la majeure partie de la population aux Etats-Unis et peut-être même l’entièreté du monde.

Dans le cadre de la préparation de sa thèse, Isherwood Williams, que tout monde surnomme Ish, s’est isolé dans les hauteurs des montagnes californiennes. Mais après avoir été mordu par un serpent, il est contraint de retourner dans la cabane qu’il a louée afin d’extraire le venin de sa main déjà enflée. Désormais alité, en proie à un accès de fièvre, il reste donc cloîtré plusieurs jours avant de retourner vers la civilisation. Mais bien vite, Ish s’aperçoit qu’une maladie mystérieuse semble avoir décimé toute la population. Afin de s’en assurer, il entame une expédition en traversant l’entièreté du pays avec ce constat amer que tout s’est effondré et qu’il ne reste que quelques survivants comme lui. Avec cet effroyable constat, il retourne en Californie où il a toujours vécu, non loin du du Golden Gate Bridge qui apparaît désormais comme un monument du passé. C’est là qu’il parviendra à fonder une famille à laquelle s’agrège quelques femmes et hommes qui formeront une petite communauté qui tente de survivre tant bien que mal sur le reliquat d’un monde où il désormais nécessaire de se réinventer au rythme des aléas auxquels il faut faire face.

Dans le cadre de la préparation de sa thèse, Isherwood Williams, que tout monde surnomme Ish, s’est isolé dans les hauteurs des montagnes californiennes. Mais après avoir été mordu par un serpent, il est contraint de retourner dans la cabane qu’il a louée afin d’extraire le venin de sa main déjà enflée. Désormais alité, en proie à un accès de fièvre, il reste donc cloîtré plusieurs jours avant de retourner vers la civilisation. Mais bien vite, Ish s’aperçoit qu’une maladie mystérieuse semble avoir décimé toute la population. Afin de s’en assurer, il entame une expédition en traversant l’entièreté du pays avec ce constat amer que tout s’est effondré et qu’il ne reste que quelques survivants comme lui. Avec cet effroyable constat, il retourne en Californie où il a toujours vécu, non loin du du Golden Gate Bridge qui apparaît désormais comme un monument du passé. C’est là qu’il parviendra à fonder une famille à laquelle s’agrège quelques femmes et hommes qui formeront une petite communauté qui tente de survivre tant bien que mal sur le reliquat d’un monde où il désormais nécessaire de se réinventer au rythme des aléas auxquels il faut faire face.

Si dans bien des ouvrages post apocalyptiques il est question de hordes cannibales, de sectes cruelles, d’armées de zombies et parfois même de connotations surnaturelles avec la résurgence d’entités démoniaques qu’il faudrait affronter, il n’en sera rien avec La Terre Demeure qui s’articule autour du parcours de vie d’Isherwood Williams du jeune homme solitaire tel un Robinson Crusoé, dont il est d’ailleurs fait mention, au patriarche de la Tribu, cette petite communauté qu’il a fondé avec quelques compagnons d’infortune, rescapés tout comme lui de ce monde dévasté par un mal mystérieux que George R Stewart se garde bien définir l’origine ce qui aurait alourdi le texte. Et puisque son héros est alité, isolé dans cette cabane de montagne, en proie à une fièvre qui le fait délirer, nous n’aurons même pas une vision de cette civilisation qui s’effondre, hormis quelques articles de journaux qu’il parcourt lors de son retour à la bourgade où il vit, située non loin de San Francisco, en contemplant l’ampleur du désastre. Ce monde dévasté nous allons donc le découvrir en compagnie de cet homme solitaire parcourant l’ensemble du pays jusqu’à une ville de New-York complètement déserte qui l’incitera à revenir vers l’endroit où il a toujours vécu tout en contemplant une nature qui reprend ses droits en composant désormais avec l’absence de l’être humain et dont les quelques survivants deviennent acteurs avec quelques moments mémorables comme ces invasion de fourmis, puis de rats. Puis comme dans une phase transitoires on observe avec le chapitre des années fugitives l’émergence de cette famille que fonde Ish avec sa compagne Em et qui s’agrègent à ce qui deviendra la « Tribu », petite communauté qui survit littéralement sur les décombres de cette civilisation défunte. À partir de là, s’engage toute une fabuleuse réflexion sur le devenir d’une descendance et sur la transmission de ce savoir d’autrefois qu’Ish s’ingénie à vouloir transmettre et dont se gardera bien d’en dévoiler toutes les aléas. Et s’il n’est jamais véritablement question de violences et de confrontations avec quelques entités maléfiques, La Terre Demeure n’en est pas moins imprégné de connotations mythiques ce d’autant plus que le texte est entrecoupé d’inserts en italique aux intonations lyriques ou l’on se plaît à observer certains aspects de l’évolution de cet environnement terrestre en endossant le rôle d’un narrateur omniscient faisant part de ses prédictions se basant tant sur un aspect scientifique que sur une dimension spirituelle assez singulière qui fonctionne parfaitement dans le cours d’un récit chargé de symbolismes comme ce marteau qu’Ish détient et ce pont du Golden Gate Brigdge qu’il contemple tout au long de sa vie pour devenir le théâtre d’une scène finale prodigieuse. Autant dire qu’il est indispensable de découvrir La Terre Demeure qui s’inscrit, sur certains aspects, dans la même lignée que La Route (Point 2023) de Cormac McCarthy, La Peste Écarlate (Librio 2024) de Jack London, Malevil (Folio 1983) de Robert Merle, ou plus récemment de Qui Après Nous Vivrez d’Hervé Le Corre (Rivages/Noir 2024) ce qui n’est pas peu de le dire.

George R. Stewart: La Terre Demeure (Earth Abides). Éditions Fage 2018. Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Jeanne Fournier-Pargoire. Préface de Juan Asensio.

À lire en écoutant : Igor’s Theme de Tyler, The Creator. Album : Igor. 2019 Columbia Records.

Il y a quelque chose de tourmenté qui émane de ses peintures mais également de ses récits dont certains d'entre eux sont consacrés aux trajectoires chaotiques d'individus controversés tels que Tony Duvert ou Jean Genet tandis qu'il émerge du

Il y a quelque chose de tourmenté qui émane de ses peintures mais également de ses récits dont certains d'entre eux sont consacrés aux trajectoires chaotiques d'individus controversés tels que Tony Duvert ou Jean Genet tandis qu'il émerge du  Dans les travées reliant les immeubles d'une banlieue décatie de Bornemouth, Abab, un jeune garçon exploité par des trafiquants d'êtres humains pakistanais, tente d'échapper à une bande de tueurs albanais qui viennent de liquider tous les occupants de l'appartement sordide où il logeait. Au cours de la fusillade, il a tout juste eu le temps de distinguer le visage de l'un d'entre eux dont il a croisé le regard. Désormais traqué par les assassins ainsi que par la police désireuse d'obtenir son témoignage, il trouve refuge dans l'appartement de Gloria, une femme trans qui ne sait pas trop quoi faire de ce jeune migrant clandestin indien bien trop encombrant pour intégrer son univers de solitude et de douleurs qu'elle intériorise depuis toujours. Chargé de démanteler un réseau mafieux albanais implanté à Londres, l'inspecteur David Burn est provisoirement affecté au commissariat de la ville balnéaire où le chef du gang aurait pris ses quartiers dans la région. De là à penser qu'il pourrait être le commanditaire de cette tuerie, il n'y a qu'un pas qu'il est prêt à franchir envers et contre tous.

Dans les travées reliant les immeubles d'une banlieue décatie de Bornemouth, Abab, un jeune garçon exploité par des trafiquants d'êtres humains pakistanais, tente d'échapper à une bande de tueurs albanais qui viennent de liquider tous les occupants de l'appartement sordide où il logeait. Au cours de la fusillade, il a tout juste eu le temps de distinguer le visage de l'un d'entre eux dont il a croisé le regard. Désormais traqué par les assassins ainsi que par la police désireuse d'obtenir son témoignage, il trouve refuge dans l'appartement de Gloria, une femme trans qui ne sait pas trop quoi faire de ce jeune migrant clandestin indien bien trop encombrant pour intégrer son univers de solitude et de douleurs qu'elle intériorise depuis toujours. Chargé de démanteler un réseau mafieux albanais implanté à Londres, l'inspecteur David Burn est provisoirement affecté au commissariat de la ville balnéaire où le chef du gang aurait pris ses quartiers dans la région. De là à penser qu'il pourrait être le commanditaire de cette tuerie, il n'y a qu'un pas qu'il est prêt à franchir envers et contre tous. On notera le fait qu'en abordant le thème des "grooming gangs" sévissant au Royaume-Uni, Gilles Sebhan s'attaque à un sujet délicat qui a suscité la polémique en lien avec le manque d'implication, voire la complicité des autorités, c'est peu de le dire, générant une récupération politique des partis d'extrême-droite par rapport au profil ethnique et religieux de ces individus qui ont mis en place ces réseau de prostitution en enlevant de leur famille ou des foyers auxquels il étaient confiés, des mineurs à la dérive. S'il n'édulcore en rien les aspects gênants de cette affaire notamment pour tout ce qui a trait à la communauté indo-pakistanaise ainsi que les licenciements de travailleurs sociaux ayant tenté d'alerter leur hiérarchie ou les instances policières et judiciaires du phénomène dramatique dont ils étaient témoins, Gilles Sebhan se concentre sur le profil des victimes que ce soit la jeune Amy en rupture avec sa famille et surtout Abad cet enfant pakistanais que sa famille a confié aux bons soins de son "oncle" Daddy qui en a fait un migrant clandestin qu'il exploite sans vergogne tout en assouvissant ses pulsions libidineuses au sein d'un appartement insalubre dans lequel s'entasse près de dizaine de

On notera le fait qu'en abordant le thème des "grooming gangs" sévissant au Royaume-Uni, Gilles Sebhan s'attaque à un sujet délicat qui a suscité la polémique en lien avec le manque d'implication, voire la complicité des autorités, c'est peu de le dire, générant une récupération politique des partis d'extrême-droite par rapport au profil ethnique et religieux de ces individus qui ont mis en place ces réseau de prostitution en enlevant de leur famille ou des foyers auxquels il étaient confiés, des mineurs à la dérive. S'il n'édulcore en rien les aspects gênants de cette affaire notamment pour tout ce qui a trait à la communauté indo-pakistanaise ainsi que les licenciements de travailleurs sociaux ayant tenté d'alerter leur hiérarchie ou les instances policières et judiciaires du phénomène dramatique dont ils étaient témoins, Gilles Sebhan se concentre sur le profil des victimes que ce soit la jeune Amy en rupture avec sa famille et surtout Abad cet enfant pakistanais que sa famille a confié aux bons soins de son "oncle" Daddy qui en a fait un migrant clandestin qu'il exploite sans vergogne tout en assouvissant ses pulsions libidineuses au sein d'un appartement insalubre dans lequel s'entasse près de dizaine de  comparses d'infortune. C'est dans ce logement que débute l'intrigue de Night Boy prenant pour cadre la ville côtière de Bornemouth, dont la principale activité économique se décline autour des séjours linguistiques et qui se situe non loin de West Bay dont les falaises ont servi de décor pour la série Broadchurch auquel l'auteur fait d'ailleurs allusion.

comparses d'infortune. C'est dans ce logement que débute l'intrigue de Night Boy prenant pour cadre la ville côtière de Bornemouth, dont la principale activité économique se décline autour des séjours linguistiques et qui se situe non loin de West Bay dont les falaises ont servi de décor pour la série Broadchurch auquel l'auteur fait d'ailleurs allusion.  Bon, c'est vrai que l'on apprécie plus que jamais ses répliques hilarantes et décoiffantes qui ponctuent ses récit en faisant en sorte que la noirceur de l'intrigue prend une tournure encore plus acide s'inscrivant toujours dans cette logique de critique sociale qui prévaut dans l'ensemble de ses romans. Mais ce qui fait le succès de Jacky Schwartzmann, c'est cette capacité à mettre en scène cette marginalité du pays qu'il décline au détour d'intrigues singulières qui flinguent la bienséance et la bienveillance à coup de rafales cinglantes jalonnant des textes d'une grande tenue. Bref, autant vous dire que le bonhomme s'entend pour vous raconter une histoire avec l'efficacité qui le caractérise en le démontrant également en tant que scénariste pour Habemus Bastard (Dargaud 2024), titre sans équivoque d'une BD en deux parties, superbement illustrée par Sylvain Vallée, qui s'articule autour du parcours d'un tueur à gage qui endosse une soutane et la fonction qui en découle afin de s'extirper des difficultés en lien avec sa profession en se soustrayant ainsi à ses anciens commanditaires bien décidés à lui faire la peau et qui nous rappelle, à certains égards, la série BD Soda, diminutif de Solomon David, lieutenant au NYPD qui dissimule ses activités à sa mère trop émotive qui est persuadée qu'il est prêtre. S'il a écrit plusieurs romans avant, le style corrosif de Jacky Schwartzmann émerge avec Mauvais Coûts (Seuil/Cadre Noir 2016) se rapportant à son expérience de travail au sein d'une multinationale qu'il retranscrit au gré du parcours de Gaby Aspinall, employé misanthrope et cynique s'inscrivant résolument dans l'amoralité "ordinaire" de son entreprise. On reste sur un registre similaire avec Demain C'est Loin (Seuil/Cadre Noir 2017) et

Bon, c'est vrai que l'on apprécie plus que jamais ses répliques hilarantes et décoiffantes qui ponctuent ses récit en faisant en sorte que la noirceur de l'intrigue prend une tournure encore plus acide s'inscrivant toujours dans cette logique de critique sociale qui prévaut dans l'ensemble de ses romans. Mais ce qui fait le succès de Jacky Schwartzmann, c'est cette capacité à mettre en scène cette marginalité du pays qu'il décline au détour d'intrigues singulières qui flinguent la bienséance et la bienveillance à coup de rafales cinglantes jalonnant des textes d'une grande tenue. Bref, autant vous dire que le bonhomme s'entend pour vous raconter une histoire avec l'efficacité qui le caractérise en le démontrant également en tant que scénariste pour Habemus Bastard (Dargaud 2024), titre sans équivoque d'une BD en deux parties, superbement illustrée par Sylvain Vallée, qui s'articule autour du parcours d'un tueur à gage qui endosse une soutane et la fonction qui en découle afin de s'extirper des difficultés en lien avec sa profession en se soustrayant ainsi à ses anciens commanditaires bien décidés à lui faire la peau et qui nous rappelle, à certains égards, la série BD Soda, diminutif de Solomon David, lieutenant au NYPD qui dissimule ses activités à sa mère trop émotive qui est persuadée qu'il est prêtre. S'il a écrit plusieurs romans avant, le style corrosif de Jacky Schwartzmann émerge avec Mauvais Coûts (Seuil/Cadre Noir 2016) se rapportant à son expérience de travail au sein d'une multinationale qu'il retranscrit au gré du parcours de Gaby Aspinall, employé misanthrope et cynique s'inscrivant résolument dans l'amoralité "ordinaire" de son entreprise. On reste sur un registre similaire avec Demain C'est Loin (Seuil/Cadre Noir 2017) et  Le lundi, il écume les rayons avec cette aisance de l'habitué qui connaît les moindres recoins du supermarché ainsi que le prénom de chacune des caissières. Pas de doute, Jean-Marc Balzan, célibataire sans enfant, est en préretraite et profite de chaque instant de cette période d'oisiveté bien méritée. Une petite vie pépère sans aspérité où l'on savoure les bonnes petites bouffes au resto et les voyages sympas qui vous donnent ce sentiment de liberté. Mais il y a Bernard, son meilleur ami qu'il connaît depuis l'enfance, un véritable frère d'arme qu'il tire régulièrement des guêpiers dans lesquels il a l'habitude de se fourrer. Il faut dire que si Bernard est un gars intelligent, il peut se révéler extrêmement con. Pour preuve, cette idée saugrenue qu'il a de s'engager dans l'équipe de campagne d'Eric Zemmour pour la présidentielle 2027 suscitant l'inquiétude de Jean-Marc craignant le pire et qui décide, à son corps défendant, d'accompagner son pote de toujours afin de le protéger. Et voilà que Jean-Marc se retrouve à côtoyer toute la galaxie de l'extrême-droite lyonnaise, des skinheads bas du plafond aux entrepreneurs ambitieux et plus ou moins véreux et des ultras qui préparent un attentat qu'il va tenter de déjouer en devenant l'indic des gendarmes tout en rencontrant le fameux Eric Z, icône de cette mouvance politique foireuse.

Le lundi, il écume les rayons avec cette aisance de l'habitué qui connaît les moindres recoins du supermarché ainsi que le prénom de chacune des caissières. Pas de doute, Jean-Marc Balzan, célibataire sans enfant, est en préretraite et profite de chaque instant de cette période d'oisiveté bien méritée. Une petite vie pépère sans aspérité où l'on savoure les bonnes petites bouffes au resto et les voyages sympas qui vous donnent ce sentiment de liberté. Mais il y a Bernard, son meilleur ami qu'il connaît depuis l'enfance, un véritable frère d'arme qu'il tire régulièrement des guêpiers dans lesquels il a l'habitude de se fourrer. Il faut dire que si Bernard est un gars intelligent, il peut se révéler extrêmement con. Pour preuve, cette idée saugrenue qu'il a de s'engager dans l'équipe de campagne d'Eric Zemmour pour la présidentielle 2027 suscitant l'inquiétude de Jean-Marc craignant le pire et qui décide, à son corps défendant, d'accompagner son pote de toujours afin de le protéger. Et voilà que Jean-Marc se retrouve à côtoyer toute la galaxie de l'extrême-droite lyonnaise, des skinheads bas du plafond aux entrepreneurs ambitieux et plus ou moins véreux et des ultras qui préparent un attentat qu'il va tenter de déjouer en devenant l'indic des gendarmes tout en rencontrant le fameux Eric Z, icône de cette mouvance politique foireuse. Depuis toujours, la littérature noire italienne tient une place de choix au sein de nos contrées francophones avec quelques auteurs emblématiques comme Georgio Scerbanenco et son emblématique enquêteur milanais Duca Lamberti ou le légendaire commissaire Montalbano, stationné en Sicile, que le regretté Andrea Camilleri a mis en scène dans plus d'une trentaine d'ouvrages, ceci sans oublier son homologue parmesan, Franco Soneri, que l'on retrouve chaque année depuis bientôt dix ans au gré des publications de Valerio Varesi qui poursuit l'aventure en nous immergeant dans les contrées brumeuses de cette région méconnue de l'Emilie-Romagne. Mais comme pour ce qui a eu trait aux polars nordiques, ou plus récemment pour ce qui concerne les romans noirs ruraux en provenance des Appalaches et autres contrées reculées des Etats-Unis, on observe un regain d'intérêt pour le "Giallo", terme désignant le mauvais genre en Italie en faisant référence aux fameuses couvertures jaunes habillant la collection mythique de polars de l'éditeur Mondadori. C'est sans doute sur la base de ce constat que la revue des littératures policières 813 a publié tout dernièrement un dossier sur "les beaux jours du Giallo" avec notamment l'intervention de traducteurs français comme Serge Quadruppani, Laurent Lombart, Gérard Lecas et Anatole Pons-Remaux et de spécialistes à l'instar de Claude Combet, Emilio Sciarrino et Fred Prilleux qui mettent en lumière toute une galaxie d'auteurs plus ou moins connus de la littérature noire italienne dans laquelle on peut puiser à satiété sans prendre trop de risques quant à une quelconque déconvenue. En parcourant la dizaine d'articles nous donnant un aperçu complet de la richesse de cette littérature noire transalpine, rares sont ceux qui ne mentionnent pas le romancier sicilien Leonardo Sciascia qui, au détour d'une œuvre littéraire très variée, s'est ingénié à dénoncer les agissements de la mafia par le prisme de la fiction avec des récit de références tels que le crépusculaire

Depuis toujours, la littérature noire italienne tient une place de choix au sein de nos contrées francophones avec quelques auteurs emblématiques comme Georgio Scerbanenco et son emblématique enquêteur milanais Duca Lamberti ou le légendaire commissaire Montalbano, stationné en Sicile, que le regretté Andrea Camilleri a mis en scène dans plus d'une trentaine d'ouvrages, ceci sans oublier son homologue parmesan, Franco Soneri, que l'on retrouve chaque année depuis bientôt dix ans au gré des publications de Valerio Varesi qui poursuit l'aventure en nous immergeant dans les contrées brumeuses de cette région méconnue de l'Emilie-Romagne. Mais comme pour ce qui a eu trait aux polars nordiques, ou plus récemment pour ce qui concerne les romans noirs ruraux en provenance des Appalaches et autres contrées reculées des Etats-Unis, on observe un regain d'intérêt pour le "Giallo", terme désignant le mauvais genre en Italie en faisant référence aux fameuses couvertures jaunes habillant la collection mythique de polars de l'éditeur Mondadori. C'est sans doute sur la base de ce constat que la revue des littératures policières 813 a publié tout dernièrement un dossier sur "les beaux jours du Giallo" avec notamment l'intervention de traducteurs français comme Serge Quadruppani, Laurent Lombart, Gérard Lecas et Anatole Pons-Remaux et de spécialistes à l'instar de Claude Combet, Emilio Sciarrino et Fred Prilleux qui mettent en lumière toute une galaxie d'auteurs plus ou moins connus de la littérature noire italienne dans laquelle on peut puiser à satiété sans prendre trop de risques quant à une quelconque déconvenue. En parcourant la dizaine d'articles nous donnant un aperçu complet de la richesse de cette littérature noire transalpine, rares sont ceux qui ne mentionnent pas le romancier sicilien Leonardo Sciascia qui, au détour d'une œuvre littéraire très variée, s'est ingénié à dénoncer les agissements de la mafia par le prisme de la fiction avec des récit de références tels que le crépusculaire  Il faut bien admettre qu’il y avait une petite part de chauvinisme helvétique qui rejaillissait quant à la surprenante et réjouissante découverte de

Il faut bien admettre qu’il y avait une petite part de chauvinisme helvétique qui rejaillissait quant à la surprenante et réjouissante découverte de