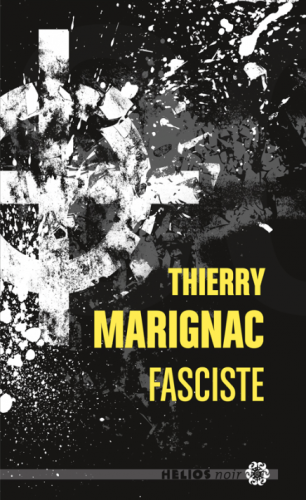

Thierry Marignac : Fasciste. Un pavé dans la gueule.

Plus que partout ailleurs, c’est en France que le polar et le roman noir sont devenus l’instrument d’une espèce de propagande politique entretenue par des militants de gauche et d’extrême gauche. Il ne s’agit en rien d’une critique mais d’un constat dont il faut prendre conscience en lisant les œuvres de ces écrivains reconnus avec en tête de file Jean-Patrick Manchette qui créa la mouvance de la critique sociale par l’entremise du roman noir. Il est même amusant de voir ces vieux briscards de gauche s’invectiver entre eux dans les salons du livre ou par l’entremise de la tribune des hebdomadaires en se traitant de négationniste, d’antisioniste ou autres joyeusetés à l’instar d’un Didier Daeninckx qui dresse régulièrement des procès d’intention aux accents parfois staliniens en s’en prenant aux écrivains qui n’entreraient pas dans le moule. C’est beaucoup moins amusant lorsque l’on sait que certains auteurs en marge subissent les foudres d’une censure ou d’un silence médiatique parfois assourdissant comme le révèle des auteurs comme Pierric Guittaut ou Thierry Marignac. Ce dernier semble avoir fait les frais de cette censure lorsqu’il écrivit en 1988 son premier roman intitulé Fasciste qui fait l’objet d’une troisième réédition.

Plus que partout ailleurs, c’est en France que le polar et le roman noir sont devenus l’instrument d’une espèce de propagande politique entretenue par des militants de gauche et d’extrême gauche. Il ne s’agit en rien d’une critique mais d’un constat dont il faut prendre conscience en lisant les œuvres de ces écrivains reconnus avec en tête de file Jean-Patrick Manchette qui créa la mouvance de la critique sociale par l’entremise du roman noir. Il est même amusant de voir ces vieux briscards de gauche s’invectiver entre eux dans les salons du livre ou par l’entremise de la tribune des hebdomadaires en se traitant de négationniste, d’antisioniste ou autres joyeusetés à l’instar d’un Didier Daeninckx qui dresse régulièrement des procès d’intention aux accents parfois staliniens en s’en prenant aux écrivains qui n’entreraient pas dans le moule. C’est beaucoup moins amusant lorsque l’on sait que certains auteurs en marge subissent les foudres d’une censure ou d’un silence médiatique parfois assourdissant comme le révèle des auteurs comme Pierric Guittaut ou Thierry Marignac. Ce dernier semble avoir fait les frais de cette censure lorsqu’il écrivit en 1988 son premier roman intitulé Fasciste qui fait l’objet d’une troisième réédition.

Rebelle sans cause, étudiant bourgeois achevant son service militaire, Rémi Fontevrault est un fasciste qui embrasse d’avantage la cause pour l’aura romantique du réprouvé que pour les convictions politiques de rejet. Manifs, bagarres, études bâclées, le jeune homme végète en vivant au crochet d’un père qu’il méprise. C’est en rencontrant Lieutenant et sa sœur Irène, tous deux issus d’une famille de collaborateurs que Rémi va orienter l’ensemble de ses actions en organisant le service d’ordre d’un homme politique du front national. Trafic d’armes, luttes d’influence, ratonades, Rémi et Lieutenant mettent leurs idéaux de côté pour laisser la place aux actions violentes et déterminées que même les politiques extrémistes de droite, en quête de respectabilité, doivent désormais rejeter. Quand on arrive à l’extrême de l’extrême on se retrouve au bord du vide.

Qualifié de roman culte, Fasciste est désormais présenté comme un ouvrage licencieux, voire même subversif dont la seule acquisition provoquerait un certain frisson. Une bravade de l’interdit en quelque sorte. Mais que l’on soit bien clair, Fasciste n’a rien du brûlot sulfureux que l’on veut nous décrire, bien au contraire. Certes l’auteur nous dépeint la trajectoire d’un fasciste sans pour autant décrier la démarche du personnage principal. En fait tout le postulat inconvenant du roman réside dans le fait que Rémi soit un fasciste. Et alors ? Héros ou antihéros, Thierry Marignac ne nous impose aucun jugement de valeur, aucune morale et surtout aucune démarche de rédemption et c’est tant mieux. Il semblerait que l’auteur parie finalement sur l’intelligence du lecteur. Car même s’il est beau, intelligent et cultivé, nous n’avons aucune envie d’apprécier ce jeune en rupture dont on suit la trajectoire dans une succession de scènes parfois ennuyeuses. Il est indéniable que Thierry Marignac possède une maîtrise de l’écriture qui lui permet de nous délivrer un texte fluide qui tranche avec la pauvreté de l’intrigue. On appréciera toutefois l’épisode où Rémi se rend à Belfast pour rencontrer un leader unioniste ainsi que la scène finale. Mais est-ce que tout cela est suffisant pour faire de Fasciste un roman culte ? Certainement pas.

Thierry Marignac nous explique qu’il souhaitait écrire un roman dans un registre où l’on ne l’attendait pas. Cela semble un peu court pour dépeindre le milieu de l’extrême droite et on le ressent tout au long du récit. Car Fasciste manque cruellement d’ampleur et c’est bien dommage, d’autant plus que l’on se doute bien que l’auteur en a sous la pédale. On déplorera également le manque de clarté environnementale et politique qui conduit les différents personnages vers leur destinée. Cette absence de contexte motivant l’action des protagonistes est l’une des faiblesses du roman qui perd de sa substance trash.

Il n’en demeure pas moins qu’il faut lire Fasciste, qui reste un des rares romans sans complaisance évoquant le FN et ses groupuscules d’extrême droite sans pour autant tomber dans les clichés de convenance. Et si l’on se demande ce que sont devenus les différents acteurs de l’histoire il suffit d’inscrire Fasciste dans la perspective de la démarche de dédiabolisation du rassemblement bleu marine que l’on vit actuellement en France.

Thierry Marignac : Fasciste. Editions ActuSF Hélios Noir 2015.

A lire en écoutant : Come Out and Play. The Offspring. Album : Smash (Epitaph 1994).

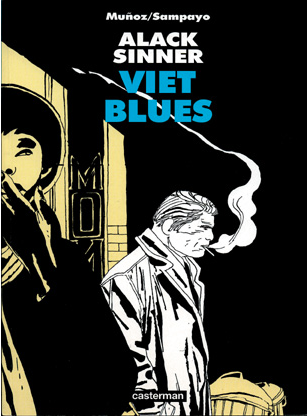

José Munoz débute sa carrière de dessinateur à Buenos Aires en collaborant avec l’auteur de bande dessinée Alberto Breccia (Mort Cinder / Perramus) et le scénariste Héctor Oesterheld qui travaillait notamment avec Hugo Pratt pour les séries Ernie Pike et Sergent Kirk. D’emblée on détecte l’influence d’Hugo Pratt et d’Alberto Breccia dans toute l’œuvre de Munoz qui rencontre Carlos Sampayo en Espagne, en 1974 alors que l’Argentine subissait les foudres de la dictature. De leur collaboration naîtra les deux séries qui feront leur succès, Alack Sinner et le Bar à Joe. C’est notamment en France que leur travail est salué par la profession qui leur attribue diverses distinctions dont les prestigieux prix du festival d’Angoulême.

José Munoz débute sa carrière de dessinateur à Buenos Aires en collaborant avec l’auteur de bande dessinée Alberto Breccia (Mort Cinder / Perramus) et le scénariste Héctor Oesterheld qui travaillait notamment avec Hugo Pratt pour les séries Ernie Pike et Sergent Kirk. D’emblée on détecte l’influence d’Hugo Pratt et d’Alberto Breccia dans toute l’œuvre de Munoz qui rencontre Carlos Sampayo en Espagne, en 1974 alors que l’Argentine subissait les foudres de la dictature. De leur collaboration naîtra les deux séries qui feront leur succès, Alack Sinner et le Bar à Joe. C’est notamment en France que leur travail est salué par la profession qui leur attribue diverses distinctions dont les prestigieux prix du festival d’Angoulême. Imprégnés de musique, les différents épisodes mettant en scène Alack Sinner sont bourrés de références rendant hommage au roman noir et au cinéma. On y découvre une scène de Chinatown, on croise le personnage de Travis Bickle et on distingue le livre de Raymond Chandler, Le Grand Sommeil sur la table de nuit d’Alack Sinner. Ce ne sont là que quelques allusions parmi d’autres dans ce monde foisonnant mis en scène par un dessinateur totalement inspiré. Les deux créateurs vont même jusqu’à mettre lumière leurs activités artistiques dans La Vie N’est Pas Une Bande Dessinée, Baby.

Imprégnés de musique, les différents épisodes mettant en scène Alack Sinner sont bourrés de références rendant hommage au roman noir et au cinéma. On y découvre une scène de Chinatown, on croise le personnage de Travis Bickle et on distingue le livre de Raymond Chandler, Le Grand Sommeil sur la table de nuit d’Alack Sinner. Ce ne sont là que quelques allusions parmi d’autres dans ce monde foisonnant mis en scène par un dessinateur totalement inspiré. Les deux créateurs vont même jusqu’à mettre lumière leurs activités artistiques dans La Vie N’est Pas Une Bande Dessinée, Baby. Incontestablement, c’est Vietblues qui illustre tout le talent des deux argentins qui évoquent dans cet épisode les discriminations que subit la communauté afro-américaine que ce soit au Vietnam ou à New York. On y croise deux personnages charismatiques que sont l’activiste Olmo et le pianiste compositeur John Smith III, incarnant toute la complexité des rapports sociaux entre les différentes communautés. Outre la tension narrative, l’histoire baigne dans une aura musicale peu commune imagée par la présence du saxophoniste Gato Barbieri, personnage réel, qui composa, entre autre, la bande originale Du Dernier Tango à Paris.

Incontestablement, c’est Vietblues qui illustre tout le talent des deux argentins qui évoquent dans cet épisode les discriminations que subit la communauté afro-américaine que ce soit au Vietnam ou à New York. On y croise deux personnages charismatiques que sont l’activiste Olmo et le pianiste compositeur John Smith III, incarnant toute la complexité des rapports sociaux entre les différentes communautés. Outre la tension narrative, l’histoire baigne dans une aura musicale peu commune imagée par la présence du saxophoniste Gato Barbieri, personnage réel, qui composa, entre autre, la bande originale Du Dernier Tango à Paris.

Après avoir évoqué les aspects troubles des services secrets polonais dans Les Impliqués, Zygmunt Miloszewski aborde de manière beaucoup plus frontale toute la problématique de l’antisémitisme qui gangrène encore son pays. C’est tout d’abord au travers des constatations d’un généalogiste que l’on prend conscience de l’ampleur des pogroms qui ont décimé la population juive du pays. Avec cette première scène subtile l’auteur fait en sorte de nous immerger immédiatement dans le contexte car c’est également par l’entremise de ce personnage que nous découvrons la ville de Sandomiersz et la première victime du roman. Au delà de son décor pittoresque, Zygmunt Miloszewski réussit à intégrer la ville de Sandomierz au cœur du récit jusqu’à ce qu’elle devienne un personnage à part entière, doté de secrets peu flatteurs à l’instar de ce tableau de Charles de Prévôt mettant en scène des sacrifices de nouveaux-nés chrétiens pratiqués par les juifs pour confectionner le pain azyme. En intégrant des éléments réels, l’auteur installe une atmosphère pesante qui alimente la confusion et la paranoïa de tous les protagonistes. Et s’il y avait un fond de vérité dans ces vieilles légendes ? Le doute, comme une maladie honteuse, parvient même à faire vaciller les certitudes du procureur Szacki.

Après avoir évoqué les aspects troubles des services secrets polonais dans Les Impliqués, Zygmunt Miloszewski aborde de manière beaucoup plus frontale toute la problématique de l’antisémitisme qui gangrène encore son pays. C’est tout d’abord au travers des constatations d’un généalogiste que l’on prend conscience de l’ampleur des pogroms qui ont décimé la population juive du pays. Avec cette première scène subtile l’auteur fait en sorte de nous immerger immédiatement dans le contexte car c’est également par l’entremise de ce personnage que nous découvrons la ville de Sandomiersz et la première victime du roman. Au delà de son décor pittoresque, Zygmunt Miloszewski réussit à intégrer la ville de Sandomierz au cœur du récit jusqu’à ce qu’elle devienne un personnage à part entière, doté de secrets peu flatteurs à l’instar de ce tableau de Charles de Prévôt mettant en scène des sacrifices de nouveaux-nés chrétiens pratiqués par les juifs pour confectionner le pain azyme. En intégrant des éléments réels, l’auteur installe une atmosphère pesante qui alimente la confusion et la paranoïa de tous les protagonistes. Et s’il y avait un fond de vérité dans ces vieilles légendes ? Le doute, comme une maladie honteuse, parvient même à faire vaciller les certitudes du procureur Szacki. Lorsque

Lorsque