Franck Bouysse : Grossir le Ciel. Le silence de la terre.

C’est le terroir ou la région qui imprègne parfois les pages des romans noirs d’une force peu commune où la puissance du langage immerge le lecteur dans des atmosphères aux teintes poétiques et inquiétantes. En France, peut-être plus qu’ailleurs où la culture de la terre reste encore une des valeurs emblématiques du pays il y a toute une série d’auteurs qui abordent l’aspect rural de ces contrées pour nous offrir des ouvrages d’une rare intensité où l’émotion côtoie la tension de personnages en ruptures. Dans ce courant littéraire que l’on pourrait qualifier de rural writing, vous découvrirez Pascal Dessaint, Séverine Chevalier pour n’en citer que quelques un. Et puis il faut désormais compter sur Franck Bouysse qui nous livre un splendide roman intitulé Grossir le Ciel.

C’est le terroir ou la région qui imprègne parfois les pages des romans noirs d’une force peu commune où la puissance du langage immerge le lecteur dans des atmosphères aux teintes poétiques et inquiétantes. En France, peut-être plus qu’ailleurs où la culture de la terre reste encore une des valeurs emblématiques du pays il y a toute une série d’auteurs qui abordent l’aspect rural de ces contrées pour nous offrir des ouvrages d’une rare intensité où l’émotion côtoie la tension de personnages en ruptures. Dans ce courant littéraire que l’on pourrait qualifier de rural writing, vous découvrirez Pascal Dessaint, Séverine Chevalier pour n’en citer que quelques un. Et puis il faut désormais compter sur Franck Bouysse qui nous livre un splendide roman intitulé Grossir le Ciel.

Les Doges, c’est un lieu-dit rugueux et enneigé, fait de silences où quelques hommes solitaires partagent une rude existence au coeur de cette région reculée des Cévennes. Les Doges ce sont Abel et Gus, deux paysans taciturnes qui croisent la destinée de leurs exploitations au rythme de la terre et du bétail qui cimentent cette amitié bancale. Dans ce décor hivernal, il y a des coups de feu qui résonnent et qui effraient les grives, des traces de pieds nus et du sang dans la neige. Parce que Les Doges, ce sont aussi des secrets enfouis, des regrets que l’on tait et des paroles que l’on ne sait pas offrir. Remué on ne sait trop pourquoi par le décès de l’Abbé Pierre, Gus, accompagné de son fidèle chien Mars, va peut-être bien finir par découvrir ce qui se trame du côté de la ferme d’Abel.

Avec Grossir le Ciel, Franck Bouysse restitue l’ambiance moribonde de ce monde terrien en déshérence que Raymond Depardon capta si bien tout au long de sa trilogie de Profils Paysans. D’ailleurs l’auteur rend un hommage appuyé au photographe documentariste qui semble avoir photographié la mémé de Gus. Frank Bouysse nous livre un texte évocateur d’une sobre puissance, tout en retenue à l’image de ces forçats de la terre qui hantent ces paysages silencieux des Cévennes. Dans ce monde en voie de disparition où la relève brille par son absence, il y a cette mort lente et silencieuse, presque sous-jacente qui ponctue les pensées de ces protagonistes vieillissants qui ne savent plus que faire de cette terre si précieuse que les anciens leur ont confiés. Au détour de chacune des pages, on peut percevoir l’odeur forte du bétail, de l’humus et du fourrage, le parfum glacé de la neige et les effluves acides de la peur et des regrets. Gus et Abel sont des hommes en fin de course, broyés par le rythme inusable des saisons qui s’enchaînent. Mais outre le fait de dépeindre un univers avec une belle justesse, Franck Bouysse, installe au fil du récit une tension qui s’accentue de pages en pages sans que l’on ne puisse deviner où tout cela va nous mener. Un final onirique plonge définitivement le lecteur dans ces paysages de neige et de roches parsemés de forêts tout aussi silencieuses que les protagonistes qui parcourent l’histoire.

Avec Grossir le Ciel, Franck Bouysse restitue l’ambiance moribonde de ce monde terrien en déshérence que Raymond Depardon capta si bien tout au long de sa trilogie de Profils Paysans. D’ailleurs l’auteur rend un hommage appuyé au photographe documentariste qui semble avoir photographié la mémé de Gus. Frank Bouysse nous livre un texte évocateur d’une sobre puissance, tout en retenue à l’image de ces forçats de la terre qui hantent ces paysages silencieux des Cévennes. Dans ce monde en voie de disparition où la relève brille par son absence, il y a cette mort lente et silencieuse, presque sous-jacente qui ponctue les pensées de ces protagonistes vieillissants qui ne savent plus que faire de cette terre si précieuse que les anciens leur ont confiés. Au détour de chacune des pages, on peut percevoir l’odeur forte du bétail, de l’humus et du fourrage, le parfum glacé de la neige et les effluves acides de la peur et des regrets. Gus et Abel sont des hommes en fin de course, broyés par le rythme inusable des saisons qui s’enchaînent. Mais outre le fait de dépeindre un univers avec une belle justesse, Franck Bouysse, installe au fil du récit une tension qui s’accentue de pages en pages sans que l’on ne puisse deviner où tout cela va nous mener. Un final onirique plonge définitivement le lecteur dans ces paysages de neige et de roches parsemés de forêts tout aussi silencieuses que les protagonistes qui parcourent l’histoire.

Outre le contenu, on appréciera le soin qu'a apporté la maison d'édition pour illustrer la maquette du livre avec cette photo qui sublime l'atmosphère désuète de ce monde rural à l'agonie.

Dans ce roman terrien, Grossir le Ciel c’est un titre évocateur qui trouvera toute sa signification dans les dernières lignes d’un texte puissant et poignant tout à la fois que vous n’oublierez pas de sitôt. Franck Bouysse : retenez bien ce nom !

(Photo : Raymond Depardon : Paul Argaud, le paysan regardant la retransmission de la cérémonie d'enterrement de l'Abbé Pierre)

Franck Bouysse : Grossir le Ciel. Editions la Manufacture de Livres 2014.

A lire en écoutant : Into My Arms : Nick Cave & The Bad Seeds – Album : Best of. Mute Records 1998.

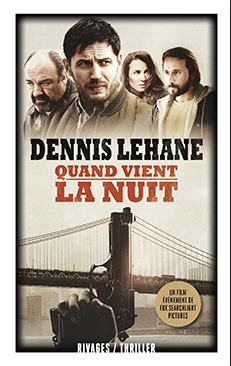

Le film réalisé par le belge Michael R Roskam qui nous avait ébloui avec son premier long-métrage Bullhead , ne suscitera que très peu d’intérêt hormis le fait qu’il s’agit de la dernière apparition de James Gandolfini qui nous gratifie dans son ultime scène de ce regard sombre et inquiétant si caractéristique de l’acteur. Une mise en scène très classique et sans surprise pour un twist final qui manque cruellement de panache. A voir en version originale tant la voix française de Tom Hardy est si insupportable.

Le film réalisé par le belge Michael R Roskam qui nous avait ébloui avec son premier long-métrage Bullhead , ne suscitera que très peu d’intérêt hormis le fait qu’il s’agit de la dernière apparition de James Gandolfini qui nous gratifie dans son ultime scène de ce regard sombre et inquiétant si caractéristique de l’acteur. Une mise en scène très classique et sans surprise pour un twist final qui manque cruellement de panache. A voir en version originale tant la voix française de Tom Hardy est si insupportable.

Il y a tout d’abord le roman du coréen Lee Jyung-Myung

Il y a tout d’abord le roman du coréen Lee Jyung-Myung

Il convient tout d’abord de signaler que Sara La Noire, reprend les principaux ressorts d’une nouvelle de Marc Villard intitulée Entrée du Diable à Barbèsville qui donne d’ailleurs son titre à un recueil également édité aux éditions Rivages/Noir. Plus que dans une postface, cet élément important aurait mérité d’être signalé dans une préface ou tout au moins sur le quatrième de couverture de l’ouvrage afin d’éviter aux amateurs du genre d’avoir cette désagréable sensation de déjà lu tout au long du récit.

Il convient tout d’abord de signaler que Sara La Noire, reprend les principaux ressorts d’une nouvelle de Marc Villard intitulée Entrée du Diable à Barbèsville qui donne d’ailleurs son titre à un recueil également édité aux éditions Rivages/Noir. Plus que dans une postface, cet élément important aurait mérité d’être signalé dans une préface ou tout au moins sur le quatrième de couverture de l’ouvrage afin d’éviter aux amateurs du genre d’avoir cette désagréable sensation de déjà lu tout au long du récit.