Martin Suter : Montecristo. Impair et banque.

C’est toujours une tâche délicate que d’explorer, par le biais du polar, la face trouble des établissements bancaires, l’univers occulte de la finance et d’en dénoncer les disfonctionnements sans pour autant tomber dans l’exposé économique aride virant parfois au pamphlet politique. Avec Montecristo, Martin Suter s’est employé à mettre en lumière la collusion entre les banques, les institutions financières et le monde politique. Il faut dire qu’à la lecture des scandales qui ont émaillé le monde financier helvétique ces dernières années, l’auteur avait de quoi alimenter son ouvrage.

C’est toujours une tâche délicate que d’explorer, par le biais du polar, la face trouble des établissements bancaires, l’univers occulte de la finance et d’en dénoncer les disfonctionnements sans pour autant tomber dans l’exposé économique aride virant parfois au pamphlet politique. Avec Montecristo, Martin Suter s’est employé à mettre en lumière la collusion entre les banques, les institutions financières et le monde politique. Il faut dire qu’à la lecture des scandales qui ont émaillé le monde financier helvétique ces dernières années, l’auteur avait de quoi alimenter son ouvrage.

A Zurich, Jonas Brand est un réalisateur en mal de devenir. Depuis bien longtemps il a mis de côté son scénario Montecristo pour se consacrer désormais au tournage de reportages pour une émission people de la télévision. Lorsqu’il découvre fortuitement qu’il est en possession de deux billets de banque de cent francs suisses portant le même numéro de série, Jonas Brand pense détenir le reportage original qui lui permettra de s’extraire du marigot people dans lequel il végète. Reportage d’autant plus intéressant que les deux billets sont vrais. Tout cela a-t-il un rapport avec le suicide d’un trader qui s’est jeté d’un train à bord duquel se trouvait Jonas ? D’incidents en accidents suspects, l’enquête de Jonas Brand ne va pas être de tout repos.

L’amorce du récit débute sur une convergence d’incidents bien trop hasardeux pour être crédible. Hormis Jonas Brand, lequel d’entre nous examine ses billets de banque pour se rendre compte que deux d’entre eux possèdent des numéros de série parfaitement identiques ? Si l’on ajoute le fait que notre reporter people est également témoin de la mort d’un trader probablement en lien avec le premier événement, cela réduit le taux de probabilité à un niveau proche de zéro. On fera donc abstraction de cette invraisemblable succession d’incidents pour apprécier ce roman dynamique mettant en évidence, de manière suffisamment convaincante, les accointances entre les différentes institutions financières. En décrivant notamment le processus d’impression de billets bancaires, on sent chez Martin Suter le souci du détail et du réalisme qui compense parfois ce « trop heureux » hasard de circonstance frappant le personnage principal. Thriller financier, sur fond de paranoïa, Montecristo devient donc un conte amoral où l’auteur restitue sa colère et sa désillusion face à ce monde trouble de la finance.

Il faut sauver la bulle financière à tout prix, c’est ce que comprendra Jonas Brand au travers des mésaventures qu’il subit. A mesure que l’on progresse dans le récit, l’auteur installe une dimension dramatique de plus en plus inquiétante sur fond de complots sordides et parfois meurtriers. L’histoire est d’autant plus prenante qu’elle touche des personnages solidement bâtis que l’on appréciera au travers de leurs parcours de vie et d’une histoire d’amour qui pimente le roman. Dans un fourmillement de petits détails, le lecteur découvrira le quotidien des habitants de la bonne ville de Zurich et de ses environs ainsi que les arcanes du pouvoir à Berne, dans un climat hivernal parfois inquiétant.

Martin Suter dresse également un portrait touchant de Max Gantman, personnage secondaire, mais ô combien important du récit car c’est par le biais de ce journaliste financier désabusé, fumeur invétéré et quelque peu alcoolique, que Jonas Brand appréhendera tous les rouages financiers dans une somme d’explications intéressantes, même si elles enfoncent parfois des portes ouvertes en nous décrivant un système économique déficient et corrompu. Néanmoins dans un pays où le monde bancaire s’est implanté dans toutes les structures, aussi bien politiques que culturelles, le roman de Martin Suter résonne comme un cri d’alarme qui finit par se transformer en soupir de dépit.

Suspense, colère et désillusion tels sont les ingrédients de ce polar financier qui ne manque pas de mordant.

Martin Suter : Montecristo. Christian Bourgeois éditeur 2015. Traduit de l’allemand par Olivier Mannoni.

A lire en écoutant : Last Dance de The Cure. Album : Disintegration. Fiction Records Ltd 1989.

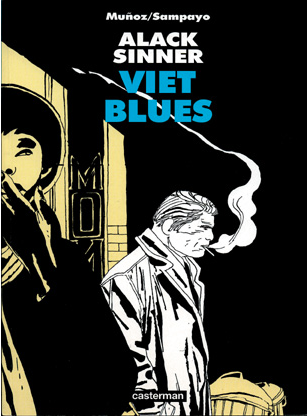

José Munoz débute sa carrière de dessinateur à Buenos Aires en collaborant avec l’auteur de bande dessinée Alberto Breccia (Mort Cinder / Perramus) et le scénariste Héctor Oesterheld qui travaillait notamment avec Hugo Pratt pour les séries Ernie Pike et Sergent Kirk. D’emblée on détecte l’influence d’Hugo Pratt et d’Alberto Breccia dans toute l’œuvre de Munoz qui rencontre Carlos Sampayo en Espagne, en 1974 alors que l’Argentine subissait les foudres de la dictature. De leur collaboration naîtra les deux séries qui feront leur succès, Alack Sinner et le Bar à Joe. C’est notamment en France que leur travail est salué par la profession qui leur attribue diverses distinctions dont les prestigieux prix du festival d’Angoulême.

José Munoz débute sa carrière de dessinateur à Buenos Aires en collaborant avec l’auteur de bande dessinée Alberto Breccia (Mort Cinder / Perramus) et le scénariste Héctor Oesterheld qui travaillait notamment avec Hugo Pratt pour les séries Ernie Pike et Sergent Kirk. D’emblée on détecte l’influence d’Hugo Pratt et d’Alberto Breccia dans toute l’œuvre de Munoz qui rencontre Carlos Sampayo en Espagne, en 1974 alors que l’Argentine subissait les foudres de la dictature. De leur collaboration naîtra les deux séries qui feront leur succès, Alack Sinner et le Bar à Joe. C’est notamment en France que leur travail est salué par la profession qui leur attribue diverses distinctions dont les prestigieux prix du festival d’Angoulême. Imprégnés de musique, les différents épisodes mettant en scène Alack Sinner sont bourrés de références rendant hommage au roman noir et au cinéma. On y découvre une scène de Chinatown, on croise le personnage de Travis Bickle et on distingue le livre de Raymond Chandler, Le Grand Sommeil sur la table de nuit d’Alack Sinner. Ce ne sont là que quelques allusions parmi d’autres dans ce monde foisonnant mis en scène par un dessinateur totalement inspiré. Les deux créateurs vont même jusqu’à mettre lumière leurs activités artistiques dans La Vie N’est Pas Une Bande Dessinée, Baby.

Imprégnés de musique, les différents épisodes mettant en scène Alack Sinner sont bourrés de références rendant hommage au roman noir et au cinéma. On y découvre une scène de Chinatown, on croise le personnage de Travis Bickle et on distingue le livre de Raymond Chandler, Le Grand Sommeil sur la table de nuit d’Alack Sinner. Ce ne sont là que quelques allusions parmi d’autres dans ce monde foisonnant mis en scène par un dessinateur totalement inspiré. Les deux créateurs vont même jusqu’à mettre lumière leurs activités artistiques dans La Vie N’est Pas Une Bande Dessinée, Baby. Incontestablement, c’est Vietblues qui illustre tout le talent des deux argentins qui évoquent dans cet épisode les discriminations que subit la communauté afro-américaine que ce soit au Vietnam ou à New York. On y croise deux personnages charismatiques que sont l’activiste Olmo et le pianiste compositeur John Smith III, incarnant toute la complexité des rapports sociaux entre les différentes communautés. Outre la tension narrative, l’histoire baigne dans une aura musicale peu commune imagée par la présence du saxophoniste Gato Barbieri, personnage réel, qui composa, entre autre, la bande originale Du Dernier Tango à Paris.

Incontestablement, c’est Vietblues qui illustre tout le talent des deux argentins qui évoquent dans cet épisode les discriminations que subit la communauté afro-américaine que ce soit au Vietnam ou à New York. On y croise deux personnages charismatiques que sont l’activiste Olmo et le pianiste compositeur John Smith III, incarnant toute la complexité des rapports sociaux entre les différentes communautés. Outre la tension narrative, l’histoire baigne dans une aura musicale peu commune imagée par la présence du saxophoniste Gato Barbieri, personnage réel, qui composa, entre autre, la bande originale Du Dernier Tango à Paris.